por Víctor Zorrilla, filósofo

por Víctor Zorrilla, filósofo

Tras la independencia argentina, obtenida efectivamente en 1810 y declarada oficialmente en 1816, la sociedad se dividió en bandos de unitarios y federales, los primeros abogando en pro del control de las provincias interiores por parte de Buenos Aires —sustituyendo así esta última al gobierno español—; los segundos oponiéndose a este control. La contienda se saldaría con el triunfo de los federales y el ascenso al poder del estanciero Juan Manuel de Rosas, quien tiranizaría al país durante veinte años antes de ser derrotado por Justo José de Urquiza en 1852.

La descripción de la pampa y su gente funge para Sarmiento como introducción al drama que pretende narrar, el de la vida y muerte del caudillo riojano Juan Facundo Quiroga. A través de la biografía de Facundo, Sarmiento ofrece al lector el aspecto de la facción triunfadora en Argentina, la de la barbarie, representada por Facundo, Rosas y los gauchos. La obra se constituye, así, en un arma propagandística contra la dictadura. Sarmiento elije a Facundo para que revele a Rosas y a la barbarie que su gobierno encarna[1]. El personaje ofrecía, además, a diferencia de Rosas, la ventaja de haber muerto. Aun así, Facundo, salvaje, campestre y rudimentario, no pasa de ser un barrunto del dictador. La crueldad y la violencia, que en Facundo eran meramente instintivas, se hallaron en Rosas perfeccionadas y sistematizadas[2].

La juventud de Facundo, transcurrida entre juegos de apuestas, cuchilladas y algún trabajo ocasional como peón, da un vuelco cuando participa en la represión de un motín en la prisión de San Luis, donde a la sazón se hallaba recluido[3]. Reivindicado así ante el poder oficial, inicia una carrera ascendente característica en la que este poder, crónicamente débil y temeroso de los caudillos, les proporcionará cargos en la campaña —en el caso de Facundo, el de sargento mayor de las milicias de Los Llanos— para mantenerlos en su favor. Este procedimiento prepararía el triunfo de los caudillos y, a la postre, el ascenso de Rosas al poder.

La información anecdótica que Sarmiento ofrece sobre la vida y avatares de Facundo es amplia y rica en detalle; ahorraré aquí la narración de las numerosas muertes, fusilamientos, extorsiones, torturas y atrocidades perpetradas por el personaje. Su sistema —si cabe llamarlo así— consistía en la opresión; su éxito se basaba en el terror:

He aquí su sistema todo entero: el terror sobre el ciudadano, para que abandone su fortuna; el terror sobre el gaucho, para que con su brazo sostenga una causa que ya no es la suya: el terror suple a la falta de actividad y de trabajo para administrar, suple el entusiasmo, suple a la estrategia, suple a todo. Y no hay que alucinarse: el terror es un medio de gobierno que produce mayores resultados que el patriotismo y la espontaneidad. […] Es verdad que degrada a los hombres, los empobrece, les quita toda elasticidad de ánimo, que en un día, en fin, arranca en los estados lo que habrían podido dar en diez años: pero ¿qué importa todo esto al Zar de la Rusia, al jefe de los bandidos o al Caudillo argentino?[4]

En la obra de Sarmiento, Facundo aparece revestido de caracteres que lo convierten en el arquetipo de un personaje americano —y no solo argentino— típico: el caudillo[5]. Facundo representa al hombre, al “macho” latinoamericano, que se gloría de su valentía, su fuerza física y, sobre todo, su capacidad de someter a las personas a su voluntad arbitraria. Octavio Paz alude a este fenómeno en su famosa disquisición sobre el macho:

El “Macho” es el Gran Chingón. Una palabra resume la agresividad, impasibilidad, invulnerabilidad, uso descarnado de la violencia, y demás atributos del “macho”: poder. La fuerza, pero desligada de toda noción de orden: el poder arbitrario, la voluntad sin freno ni cauce.[6]

Se trata, en fin, del criminal sanguinario y despiadado que, incomprensiblemente, es admirado por el vulgo, que lo ve con asombro, temor y admiración[7]. Pero un mundo de machos trae consigo otros males sociales:

en un mundo de chingones —explica Octavio Paz—, de relaciones duras, presididas por la violencia y el recelo, en el que nadie se abre ni se raja y todos quieren chingar, las ideas y el trabajo cuentan poco. Lo único que vale es la hombría, el valor personal, capaz de imponerse.[8]

Un mundo de machos perjudica no sólo al ámbito económico o productivo, sino que mina también las bases sociales de la democracia y del genuino debate político, al propiciar el servilismo ante los poderosos, especialmente en la casta política. El chingón se rodea de una mesnada de lambiscones que suelen tener todos los rasgos de los aduladores. La vida política —explica Paz— se resiente de una deplorable consecuencia de esta situación: la adhesión a las personas y no a los principios o ideas[9]. No es fácil encontrar otra explicación para el hecho de que los grandes debates ideológicos de la política europea del siglo XX hayan estado en buena medida ausentes, por ejemplo, en la política mexicana. El discurso oficial subrayaba el carácter único del sistema político mexicano, insinuando que este no era una copia servil de algún modelo extranjero sino una creación propia, original y adaptada a la indiosincracia del país. Ya Sarmiento nos hizo ver el peligro inherente en esta concepción ingenua y sentimentalista de la nacionalidad, que tiende a desembocar en el desprecio aldeano de lo extranjero y el empobrecimiento cultural e intelectual[10].

Es cierto que la noción de lo “americano” —y, para el caso, lo indígena— tiene para Sarmiento una connotación negativa, yendo casi siempre asociada a la barbarie. Pero, como comenta R. Yahni, la separación entre civilización y barbarie en el Facundo es porosa, como lo es la división entre federal y unitario[11]. En realidad, Sarmiento no aboga por la negación o la anulación de lo americano, sino por su perfeccionamiento en el seno de la civilización moderna[12]. En este sentido, Sarmiento es ajeno a todo provincianismo y a todo espíritu de aldea: “[s]abe que nuestro patrimonio —explica Borges— no debe reducirse a los haberes del indio, del gaucho y del español; que podemos aspirar a la plenitud de la cultura occidental, sin exclusión alguna”[13]. Esta actitud, claro está, lo distancia de una buena parte del pensamiento hispanoamericano desde José Martí.

Martí consideraba que, para librar a un país de la tiranía, había que conocerlo y gobernarlo conforme a este conocimiento. Por ello, era fundamental el análisis de los rasgos peculiares de los pueblos americanos y de los factores que intervienen en cada país. “A adivinar salen los jóvenes del mundo —se queja— con antiparras yankees o francesas, y aspiran a dirigir un pueblo que no conocen”. Para resolver un problema, hay que conocer sus elementos. Hasta aquí, Martí concuerda con Sarmiento; este último pretende, justamente, estudiar la sociedad argentina en sus elementos integrantes para poder entender los males que la aquejan. Pero el discurso de Martí da un giro que lo lleva a un punto en el que nunca encontraríamos a Sarmiento:

La Universidad europea ha de ceder a la Universidad Americana. La historia de América, de los incas acá, ha de enseñarse al dedillo, aunque no se enseñe la de los arcontes de Grecia. Nuestra Grecia es preferible a la Grecia que no es nuestra. Nos es más necesaria. Los políticos nacionales han de remplazar a los políticos exóticos. Injértese en nuestras repúblicas el mundo; pero el tronco ha de ser el de nuestras repúblicas.[14]

Extraña paradoja: ¿de dónde aprendió el mundo qué es la democracia, si no de Grecia, único reducto en el mundo antiguo sustraído al despotismo? El estudio de las teocracias imperiales inca y azteca ¿constituye acaso la mejor escuela para el ejercicio de las libertades ciudadanas? No queda claro, por lo demás, a qué viene la distinción que hace Martí entre “Nuestra Grecia” y “la Grecia que no es nuestra”: hijo de españoles, educado en la sociedad colonial, con estudios en la Universidad de Madrid y licenciado en Derecho y en Filosofía y Letras por la Universidad de Zaragoza, no resulta fácil adivinar en qué sentido pudiera haber, para él, más de una Grecia. Finalmente, en un autor hispánico que emplea el discurso racional y la argumentación para promover sus opiniones políticas, y que considera a la universidad como un órgano adecuado para la difusión de las mismas, es de suponerse que el tronco cultural sea occidental.

En este sentido, Sarmiento puede enseñarnos a ampliar la perspectiva y a superar los complejos de inferioridad y de pretendida “periferia” que tanto han aquejado a algunos de nuestros intelectuales, para revalorar la riqueza de una tradición que es nuestra por herencia y que no tendría por qué no serlo también por elección. Para quienes acusan a Sarmiento de “europeizante”, José Vasconcelos explica oportunamente que[p]or europeizar entendía Sarmiento imponer en la América las reglas del gobierno civilizado sobre el furor destructivo de los caudillos, castigar el asesinato en vez de premiarlo con la Presidencia, normalizar el ejercicio del voto para la designación del gobernante, dulcificar las costumbres, otorgar garantías al trabajo y a la vida, difundir la ilustración, combatir la ignorancia y extirpar la tiranía.[15]

En suma, se trataría de, atendiendo a las características propias de cada país, asumir los valores y gozar de los beneficios de la cultura europea y universal. Sarmiento deplora la decadencia de las ciudades, del comercio y de la industria argentinas a causa de la violencia y la ambición de los caudillos, que imponen efectivamente una especie de gobierno sin ley. La clase media conformada por profesionistas, abogados, médicos, comerciantes, industriales, propietarios, ha tenido que exiliarse o ha visto interrumpidas sus empresas por las guerras continuas y la inseguridad. Instalado Rosas en el poder, la economía argentina involuciona por causa de un gobierno miope y represivo que impide la navegación de los ríos, suprime los correos y monopoliza las rentas del puerto de Buenos Aires. Entre tanto, la sociedad argentina, asentada en un territorio rico y abundante en recursos naturales, languidece en el atraso, la pobreza y la inacción[16].

No puedo dejar de señalar en el Facundo otro aspecto digno de atención: el recurso a la bandera de la religión —incluso en un sentido literal— con oscuros propósitos partidistas: “Religión o Muerte” rezaba, bajo una calavera, el lema en la divisa de Facundo. No se trata, sin embargo, de un aspecto privativo de Facundo: mientras enviaba a sus hordas de mazorqueros a asesinar y a aterrorizar, Rosas ponía su propia imagen en los altares y se hacía cantar tedéums en las iglesias[17]. Puede tratarse de un caso típico, casi universal, diríamos, de instrumentalización de la religión con fines políticos. Pero en la América hispánica este uso, que se extiende mucho más allá de la política, parece adquirir un tinte peculiar y siniestro, no exclusivo de los caudillos argentinos del diecinueve ni de la dictadura de Rosas. Lo vemos, recientemente, en los groseros cultos “sincréticos” de los criminales mexicanos —que tanta fascinación han despertado, por alguna razón, en antropólogos nacionales y extranjeros— y en la aberrante devoción mariana de los narcotraficantes y sicarios colombianos[18].

Conclusión

La historia de los países hispanoamericanos hasta la fecha muestra que el Facundo siempre fue, y sigue siendo, actual y relevante. El Facundo, lamentablemente, nos describe aún. Que una obra literaria o ensayística mantenga su relevancia y actualidad suele constituir un título honroso para ella misma y para la cultura que la produjo. Más honroso sería para Hispanoamérica que esta obra pasara a representar un pasado asimilado y superado, y que nos interesara solo por su calidad litararia y su valor como retrato de una época pretérita, más primitiva, en la que nos aquejaban males propios de sociedades poco evolucionadas, que no gozan aún plenamente de los beneficios de la civilización. Sin embargo, la impunidad insolente y descarada, el despotismo, el poder ejercido sin formas y sin transparencia, el desprecio del trabajo arduo y honrado y de la convivencia pacífica fundada en la justicia, males todos ellos que describe y deplora el Facundo, siguen siendo nuestros males.

Algunos señalan como raíz de los mismos a la colonización española. Ingenua impertinencia: ningún país americano ha estado políticamente sometido a España en más de cien años; en la mayoría de los casos, casi doscientos años han transcurrido ya desde la independencia. Por otro lado, la diferencia entre España y las culturas hispánicas de América es tal que, a día de hoy, carece casi de sentido referirse a la Hispanidad como si esta constituyera una unidad cultural[19]. La servidumbre pudo ser impuesta en otra época, a otras generaciones; el servilismo, en cambio, emana de una decisión personal y moralmente responsable. De igual manera, no puede imponerse a una persona el concepto que ha de formarse de sí misma: el complejo de inferioridad, que hace que el despotismo sea tolerable y aun deseable, se cultiva voluntariamente. Los pueblos hispanoamericanos tendríamos que hacernos cargo de lo que somos y de nuestro destino. Sin constituir un recetario de soluciones, el Facundo mantiene su capacidad original de mostrarnos la dramática alternativa que aún enfrentamos y de sugerirnos el camino a seguir. Ya había advertido Borges que, “si lo hubiéramos canonizado como nuestro libro ejemplar, otra sería nuestra historia y mejor”[20]. Ojalá que sepamos hacernos eco del consejo de este otro argentino universal. Así, la barbarie dejará de ser, deseablemente, la protagonista constante de nuestra historia.

[1] La vida de Facundo —explica R. Yahni— interesa a Sarmiento “en cuanto ella es la revelación, la demostración del secreto de la barbarie”. R. Yahni, “Introducción” a D. F. Sarmiento, Facundo, p. 16.

[2] “Facundo […] está vivo […] en Rosas, su heredero, su complemento: su alma ha pasado en este otro molde más acabado, más perfecto; y lo que en él era sólo instinto, iniciación, tendencia, convirtióse en Rosas en sistema, efecto y fin; la naturaleza campestre, colonial y bárbara, cambióse en esta metamorfosis en arte, en sistema y en política regular”. D. F. Sarmiento, Facundo, pp. 38-39. “Facundo es un tipo de la barbarie primitiva: no conoció sujeción de ningún género; su cólera era la de las fieras […]; en todos sus actos mostrábase el hombre bestia aún, sin ser por eso estúpido, ni carecer de elevación de miras.” D. F. Sarmiento, Facundo, p. 141. Evidentemente, Sarmiento no niega que Facundo haya sido poseedor de un gran talento: sin él, le hubiera sido imposible elevarse hasta donde llegó, quedándose, como mucho, en un malhechor común. Las particulares circunstancias de la geografía y la sociedad argentinas lo impulsaron a convertirse en el caudillo y criminal de alto calibre: “En todas las sociedades despotizadas —explica Sarmiento—, las grandes dotes naturales van a perderse en el crimen […]. Hay una necesidad para el hombre de desenvolver sus fuerzas, su capacidad y su ambición que cuando faltan los medios legítimos, él se forja un mundo con su moral y con sus leyes aparte, y en él se complace en mostrar que había nacido Napoleón o César.” D. F. Sarmiento, Facundo, p. 101.

[3] D. F. Sarmiento, Facundo, pp. 138-139.

[4] D. F. Sarmiento, Facundo, pp. 227-228.

[5] “Facundo, expresión fiel de una manera de ser de un pueblo, de sus preocupaciones e instintos […] es el personaje histórico más singular, más notable, que puede presentarse a la contemplación de los hombres que comprenden que un caudillo que encabeza un gran movimiento social no es más que el espejo en que se reflejan en dimensiones colosales las creencias, las necesidades, preocupaciones y hábitos de una nación”. D. F. Sarmiento, Facundo, p. 48.

[6] Octavio Paz, El laberinto de la soledad, Cátedra, Madrid, 2004, p. 219.

[7] “Rodeábase [Facundo] de misterios y haciéndose impenetrable, valiéndose de una sagacidad natural, una capacidad de observación no común, y de la credulidad del vulgo, fingía una presciencia de los acontecimientos, que le daba prestigio y reputación entre las gentes vulgares”. D. F. Sarmiento, Facundo, p. 142. “[Los hechos de Facundo] han servido eficazmente para labrarle una reputación misteriosa entre hombres groseros, que llegaban a atribuirle poderes sobrenaturales.” D. F. Sarmiento, Facundo, p. 144.

[8] O. Paz, El laberinto de la soledad, p. 216.

[9] Ibidem.

[10] D. F. Sarmiento, Facundo, pp. 338-339.

[11] R. Yahni, “Introducción”, pp. 14-16. “Son los vasos comunicantes [entre civilización y barbarie] aquello que permite comprender la historia argentina y la biografía de Facundo Quiroga, al mostrar que las fuerzas de la barbarie sirvieron también para corregir (nivelar) los errores culpables que la fantasía de unos intelectuales ilustrados cometieron [sic]”. Ibid., p. 16.

[12] “Cuando haya un gobierno culto y ocupado de los intereses de la nación, ¡qué de empresas, qué de movimiento industrial! Los pueblos pastores ocupados de propagar los merinos que producen millones y entretienen a toda hora del día millares de hombres; las provincias de San Juan y Mendoza consagradas a la cría del gusano de seda, que con apoyo y protección del Gobierno carecerían de brazos en cuatro años para los trabajos agrícolas e industriales que requiere; las provincias del Norte entregadas al cultivo de la caña de azúcar, el añil que se produce espontáneamente; los litorales de los ríos, con la navegación libre que daría movimiento y vida a la industria del interior. En medio de este movimiento, ¿quién hace la guerra, para conseguir qué? A no ser que haya un gobierno tan estúpido como el presente que huelle todos estos intereses, y en lugar de dar trabajo a los hombres, los lleve a los ejércitos a hacer la guerra al Uruguay, al Paraguay, al Brasil, a todas partes en fin.” D. F. Sarmiento, Facundo, p. 369 (subrayado en el original).

[13] Jorge Luis Borges, “Prólogo” a D. F. Sarmiento, Recuerdos de provincia, Emecé, Buenos Aires, [1944], p. 13.

[14] José Martí, “Nuestra América”, en Leopoldo Zea (comp.), Fuentes de la cultura latinoamericana, vol. 1, FCE, México, 1993, p. 123. El texto es de 1891.

[15] José Vasconcelos, Indología, en id., Obras completas, vol. 2, Libreros Mexicanos Unidos, México, 1958, p. 1237.

[16] D. F. Sarmiento, Facundo, pp. 275-279.

[17] D. F. Sarmiento, Facundo, 315-318.

[18] En su autobiografía, Ernesto Cardenal aporta este notable testimonio: “Colombia es país más católico de América Latina. Los conservadores tenían su Virgen, que era la Virgen del Carmen, y los liberales tenían otra […]. Y los dos partidos se mataban entre sí. Y se siguen matando. Y cada uno con su Virgen, supongo. En los pueblitos la persona más importante es el cura; y la casa mejor es la del cura. Un sacerdote, Camilo Torres, creó un movimiento de liberación, y después fue guerrillero. Más tarde otro sacerdote, el padre Pérez, fue el jefe de esa guerrilla. Mientras el cardenal de Bogotá era mariscal de las fuerzas armadas. Un país en concordato con el Vaticano, cuando yo creo que no hay más países con concordato. Un país mariano, de devoción al Corazón de Jesús, de primeros viernes, de promesas, de peregrinaciones, de procesiones, escapularios, rosarios de la aurora a las cuatro de la mañana, adoración al santísimo, los niños en uniforme yendo a misa obligatoria los domingos, en algunos colegios a misa diaria, entierros solemnes con varios sacerdotes cantando hasta el cementerio, y campanas por dondequiera, y todas las órdenes religiosas imaginables, y por todas partes noviciados y seminarios. Colombia es el país más católico de América Latina, y Antioquia, donde nosotros estábamos, es el departamento más católico de Colombia. Allí la interjección más común de los hombres es “¡Ave María!” Allí en casi todas las casas se reza todas las noches el rosario y muchas oraciones más y también novenas […]. Antioquia es el lugar de las buenísimas empanaditas de maíz, que las señoras venden en los atrios de las iglesias para recaudar fondos para la parroquia. Y allí se ha visto a un cura cargando una gran cruz en la que clava los billetes que le dan hasta que la cruz queda toda cubierta de billetes. Y allí en el futbol el portero descuida la defensa ante la bola que se acerca por estarse persignando y besando la cruz que hace con los dedos. Y actualmente con el narcotráfico, los llamados sicarios, los niños organizados para asesinar, son devotos de la Virgen de Sabaneta, su patrona, y van a ella a rezarle (como los toreros a la Macarena antes de la corrida) para que no les falle la puñalada o el tiro. ¡Cuánta religiosidad ha habido en Antioquia, ave María!” Ernesto Cardenal, Memorias, 2. Las ínsulas extrañas, FCE, México, 2003, pp. 14-15.

[19] Véase un comentario muy interesante al respecto en Miguel Saralegui, “España y Latinoamérica: identidades y diferencias”, Revista de Occidente, 419 (abril 2016), pp. 70-83.

[20] J. L. Borges, Prólogos, p. 213.

por José Luis Orella, historiador

por José Luis Orella, historiador Mundial, bajo la invasión de las tropas germano-austrohúngaras. Sin embargo, en diciembre de 1922, Ucrania quedará incluida en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. La región sufrirá la fuerte hambruna que asoló el sur de la URSS y durante la Segunda Guerra Mundial muchos de sus habitantes recibieron a los alemanes como liberadores, colaborando con ellos. Tras el triunfo de los aliados, volvió a pertenecer a la URSS, incluyendo la región del Lvov que siempre fue polaca o austro-húngara. La disolución de la URSS provocó la aparición de una Ucrania independiente. En esta nueva fase, los resultados de las elecciones presidenciales confirmaron la partición del país. Las provincias occidentales y la capital, Kiev, como zonas más próximas a Occidente y deseosas de formar parte de la Unión Europea. Por el contrario, la zona de Donbass, la región vertebral de las provincias orientales, zonas industriales, afectadas por el cierre de las minas y rusoparlante, territorios que nunca habían dejado de pertenecer a Rusia desde siglo X, y cuyas ciudades fueron fundadas por Catalina la Grande en el siglo XVIII.

Mundial, bajo la invasión de las tropas germano-austrohúngaras. Sin embargo, en diciembre de 1922, Ucrania quedará incluida en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. La región sufrirá la fuerte hambruna que asoló el sur de la URSS y durante la Segunda Guerra Mundial muchos de sus habitantes recibieron a los alemanes como liberadores, colaborando con ellos. Tras el triunfo de los aliados, volvió a pertenecer a la URSS, incluyendo la región del Lvov que siempre fue polaca o austro-húngara. La disolución de la URSS provocó la aparición de una Ucrania independiente. En esta nueva fase, los resultados de las elecciones presidenciales confirmaron la partición del país. Las provincias occidentales y la capital, Kiev, como zonas más próximas a Occidente y deseosas de formar parte de la Unión Europea. Por el contrario, la zona de Donbass, la región vertebral de las provincias orientales, zonas industriales, afectadas por el cierre de las minas y rusoparlante, territorios que nunca habían dejado de pertenecer a Rusia desde siglo X, y cuyas ciudades fueron fundadas por Catalina la Grande en el siglo XVIII.

Sin embargo, un deslizamiento definitivo de Ucrania hacia occidente, con su integración en la OTAN, podía provocar que Rusia se sintiese amenazada, ante el avance imparable de la estructura militar occidental en su antigua área de influencia, con armas mirando hacia su territorio. Además, los medios estadounidenses financian y organizan ONGs que mueven los grupos de oposición y de protesta, que en una segunda oleada han dejado sentir su influencia en las revoluciones de Armenia, Bielorrusia y Kazajstán, intentando aislar a Rusia apartándola de estos antiguos aliados.

Ucrania, en la cual, de momento, sólo se ven dos claros vencedores. Por una parte EEUU, que gracias a su presidente ha conseguido que la Unión Europea retire su subordinación del gas ruso para depender ahora de la fórmula licuada estadounidense, mucho más cara, y transportada en barcos metaneros. Además, la compra de armas estadounidenses se ha multiplicado en la región, y la guerra de Ucrania ha provocado una fuerte demanda de sus productos en stocks.

Ucrania, en la cual, de momento, sólo se ven dos claros vencedores. Por una parte EEUU, que gracias a su presidente ha conseguido que la Unión Europea retire su subordinación del gas ruso para depender ahora de la fórmula licuada estadounidense, mucho más cara, y transportada en barcos metaneros. Además, la compra de armas estadounidenses se ha multiplicado en la región, y la guerra de Ucrania ha provocado una fuerte demanda de sus productos en stocks. manteniendo a una sociedad empobrecida y a un país ya entregado a los intereses chinos para sobrevivir. China es la gran ganadora, al erigirse en la única alternativa económica de Rusia. Por el contrario, la Unión Europea pierde una vez más una oportunidad de ser potencia, volviendo a su posición de mercado receptor de los productos estadounidenses.

manteniendo a una sociedad empobrecida y a un país ya entregado a los intereses chinos para sobrevivir. China es la gran ganadora, al erigirse en la única alternativa económica de Rusia. Por el contrario, la Unión Europea pierde una vez más una oportunidad de ser potencia, volviendo a su posición de mercado receptor de los productos estadounidenses.

por Víctor Zorrilla, filósofo

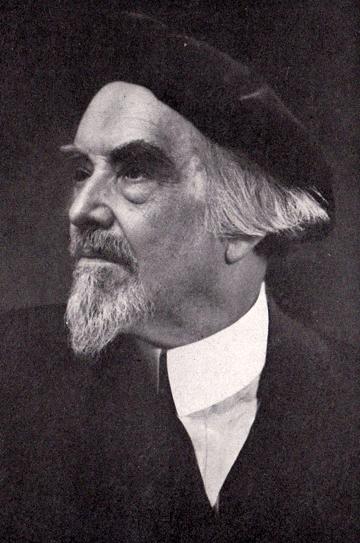

por Víctor Zorrilla, filósofo Uno de los principales filósofos chilenos, Millas fue profesor en la Universidad de Chile y en la Universidad Austral. Hizo estudios de posgrado en filosofía y psicología en Estados Unidos. Fue profesor visitante en la Universidad de Columbia y miembro de varias sociedades académicas. Algunas de sus obras son: Idea de la individualidad (1943), Goethe y el espíritu del Fausto (1949), Ensayos sobre la historia espiritual de Occidente (1960), El desafío espiritual de la sociedad de masas (1962), Idea de la filosofía (1970) y La violencia y sus máscaras (1978). Entre sus principales influencias se cuentan Bergson, Husserl, William James y Ortega y Gasset.

Uno de los principales filósofos chilenos, Millas fue profesor en la Universidad de Chile y en la Universidad Austral. Hizo estudios de posgrado en filosofía y psicología en Estados Unidos. Fue profesor visitante en la Universidad de Columbia y miembro de varias sociedades académicas. Algunas de sus obras son: Idea de la individualidad (1943), Goethe y el espíritu del Fausto (1949), Ensayos sobre la historia espiritual de Occidente (1960), El desafío espiritual de la sociedad de masas (1962), Idea de la filosofía (1970) y La violencia y sus máscaras (1978). Entre sus principales influencias se cuentan Bergson, Husserl, William James y Ortega y Gasset. propuesto, en un contexto diferente, una concepción del poder de raigambre tomista que, a la par que suscribía la doctrina de la soberanía popular, dejaba a salvo la validez del poder político legítimamente establecido. Tal concepción se basaba en una idea fundamental que proporciona a la reflexión política su cimiento metafísico: la del origen natural de la sociedad humana y, por tanto, del poder político erigido para gobernarla. De esta manera, Vitoria consiguió impugnar tanto el absolutismo monárquico como los movimientos de carácter anarquizante surgidos al filo de las reformas protestantes

propuesto, en un contexto diferente, una concepción del poder de raigambre tomista que, a la par que suscribía la doctrina de la soberanía popular, dejaba a salvo la validez del poder político legítimamente establecido. Tal concepción se basaba en una idea fundamental que proporciona a la reflexión política su cimiento metafísico: la del origen natural de la sociedad humana y, por tanto, del poder político erigido para gobernarla. De esta manera, Vitoria consiguió impugnar tanto el absolutismo monárquico como los movimientos de carácter anarquizante surgidos al filo de las reformas protestantes

también al plano social, económico y cultural. De forma absoluta en la Rusia comunista, y relativa −en distinto grado− en la Italia fascista o la Alemania nazi. Este proceso paulatino de anulación del individuo en favor de la colectividad, encuadrada en este caso de un modo jerárquico por aquellos Estados, fue el objeto de las denuncias de varios intelectuales.

también al plano social, económico y cultural. De forma absoluta en la Rusia comunista, y relativa −en distinto grado− en la Italia fascista o la Alemania nazi. Este proceso paulatino de anulación del individuo en favor de la colectividad, encuadrada en este caso de un modo jerárquico por aquellos Estados, fue el objeto de las denuncias de varios intelectuales. por Oswald Spengler para explicar el auge y declive de Occidente, comparándolo con las distintas etapas biológicas del ser humano, no significaba una renuncia a sentar las bases para un renacimiento. Una vez constatada la defunción de toda una civilización, había que preparar el camino para que surgiera otra mejor. Por eso pensó el profesor alemán que Hitler estaría llamado a imprimir en la cultura germana el viejo espíritu de dirección y disciplina prusiano como método para contener y aun neutralizar el dominio del hombre-masa. Según Ortega, la caracterización de este tipo humano se habría originado con motivo de un crecimiento económico continuado y la participación general en sus beneficios. La convicción de que el progreso carecería de límites, alimentaría una mentalidad vulgar, poco formada en inteligencia y virtudes, como el deber, la autoexigencia o el servicio. De ahí la vindicación de élites que, con independencia de su procedencia social, estuvieran culturalmente formadas en el sentido más pleno de la palabra. Es decir, de un modo integral: conforme a la virtud personal y a la unidad del saber. El propósito era análogo al expuesto por

por Oswald Spengler para explicar el auge y declive de Occidente, comparándolo con las distintas etapas biológicas del ser humano, no significaba una renuncia a sentar las bases para un renacimiento. Una vez constatada la defunción de toda una civilización, había que preparar el camino para que surgiera otra mejor. Por eso pensó el profesor alemán que Hitler estaría llamado a imprimir en la cultura germana el viejo espíritu de dirección y disciplina prusiano como método para contener y aun neutralizar el dominio del hombre-masa. Según Ortega, la caracterización de este tipo humano se habría originado con motivo de un crecimiento económico continuado y la participación general en sus beneficios. La convicción de que el progreso carecería de límites, alimentaría una mentalidad vulgar, poco formada en inteligencia y virtudes, como el deber, la autoexigencia o el servicio. De ahí la vindicación de élites que, con independencia de su procedencia social, estuvieran culturalmente formadas en el sentido más pleno de la palabra. Es decir, de un modo integral: conforme a la virtud personal y a la unidad del saber. El propósito era análogo al expuesto por Spengler. Esto es: que aquellas minorías se alzaran verdaderamente con la dirección de los asuntos públicos para regir y orientar debidamente al resto. Dicho de otro modo, despojar al pretendido derecho a la vulgaridad de su consideración de virtud para reducirla a su verdadera condición de defecto. La implantación de un sistema de certezas, fundado sobre el criterio objetivo de la razón, constituiría el medio para poder alcanzar esa meta. De ahí la inspiración en las enseñanzas de aquellos clásicos greco-latinos que reconocerían la realidad misma de la naturaleza humana y de sus distintas dimensiones, abogando por su equilibrio y armonía.

Spengler. Esto es: que aquellas minorías se alzaran verdaderamente con la dirección de los asuntos públicos para regir y orientar debidamente al resto. Dicho de otro modo, despojar al pretendido derecho a la vulgaridad de su consideración de virtud para reducirla a su verdadera condición de defecto. La implantación de un sistema de certezas, fundado sobre el criterio objetivo de la razón, constituiría el medio para poder alcanzar esa meta. De ahí la inspiración en las enseñanzas de aquellos clásicos greco-latinos que reconocerían la realidad misma de la naturaleza humana y de sus distintas dimensiones, abogando por su equilibrio y armonía. vicios en el existir humano. La sobreabundancia, el consumo desenfrenado, la falta de sobriedad y de dominio de sí, darían al traste con la auténtica formación del hombre. El mismo que, llegado el caso, habría de convencerse de las potencialidades ordenadas de su inteligencia, sociabilidad y libertad, para orillar cualquier caricatura representada por el hombre vulgar y chabacano, ligada a la imagen del “niño mimado” (prototipo psicológico del hombre-masa). El capricho, el arbitrio, el sentimiento versátil o la apetencia voluble prevalecerían entonces frente a la pauta objetiva, ceñida a lo razonable dentro de cada contexto.

vicios en el existir humano. La sobreabundancia, el consumo desenfrenado, la falta de sobriedad y de dominio de sí, darían al traste con la auténtica formación del hombre. El mismo que, llegado el caso, habría de convencerse de las potencialidades ordenadas de su inteligencia, sociabilidad y libertad, para orillar cualquier caricatura representada por el hombre vulgar y chabacano, ligada a la imagen del “niño mimado” (prototipo psicológico del hombre-masa). El capricho, el arbitrio, el sentimiento versátil o la apetencia voluble prevalecerían entonces frente a la pauta objetiva, ceñida a lo razonable dentro de cada contexto. La democracia como norma de derecho político −que debiera garantizar la ordenada representatividad del pueblo con miras al bien común según los márgenes de la libertad responsable−, degeneraría entonces en plebeyismo. Esto es, en el intento de trocar la igualdad de los hombres ante la ley (resultado, a decir de los filósofos escolásticos, de la esencia espiritual, racional, libre y social de la naturaleza humana creada por Dios, que constituiría el fundamento de su dignidad) por la imposición del igualitarismo nivelador en todos los órdenes de la vida. Una tendencia que, en la práctica, arrumbaría cualquier principio elemental de justicia. Y es que si ésta consiste en dar a cada persona lo que en derecho le corresponde, se infiere que −en lo contingente− las circunstancias y necesidades de cada cual son bien distintas y no pueden tratarse de la misma manera ni utilizarse igual medida.

La democracia como norma de derecho político −que debiera garantizar la ordenada representatividad del pueblo con miras al bien común según los márgenes de la libertad responsable−, degeneraría entonces en plebeyismo. Esto es, en el intento de trocar la igualdad de los hombres ante la ley (resultado, a decir de los filósofos escolásticos, de la esencia espiritual, racional, libre y social de la naturaleza humana creada por Dios, que constituiría el fundamento de su dignidad) por la imposición del igualitarismo nivelador en todos los órdenes de la vida. Una tendencia que, en la práctica, arrumbaría cualquier principio elemental de justicia. Y es que si ésta consiste en dar a cada persona lo que en derecho le corresponde, se infiere que −en lo contingente− las circunstancias y necesidades de cada cual son bien distintas y no pueden tratarse de la misma manera ni utilizarse igual medida. Berdiaeff−, capaz de regenerar la cultura (informadora de las mentalidades y las costumbres) desde las mociones de la inteligencia y del espíritu cristiano hasta alumbrar un auténtico renacimiento, dependerá de muchos factores. Si las minorías integralmente formadas no toman conciencia de su misión −acorde con una correcta concepción antropológica− aunándose con valor para llevarla a cabo, difícilmente se producirá esta perentoria vertebración. Preservar y perfeccionar la civilización exige una labor de enderezamiento constante capitaneada por los mejores. En esto Ortega acertó de lleno.

Berdiaeff−, capaz de regenerar la cultura (informadora de las mentalidades y las costumbres) desde las mociones de la inteligencia y del espíritu cristiano hasta alumbrar un auténtico renacimiento, dependerá de muchos factores. Si las minorías integralmente formadas no toman conciencia de su misión −acorde con una correcta concepción antropológica− aunándose con valor para llevarla a cabo, difícilmente se producirá esta perentoria vertebración. Preservar y perfeccionar la civilización exige una labor de enderezamiento constante capitaneada por los mejores. En esto Ortega acertó de lleno.