por Antonio Cañellas, historiador

por Antonio Cañellas, historiador

Con motivo de la redada policial en el pub gay Stonewall (Nueva York) el 28 de junio de 1969 surgió un movimiento en defensa de los derechos del colectivo homosexual. En 1970 se produjeron las primeras manifestaciones reivindicativas. Con el tiempo se han ido extendiendo a otros países occidentales. El aumento del apoyo público ˗social y político˗ a dichas demandas no se explica sin unas influencias ideológicas que han determinado un cambio general de mentalidad. Sobre ellas se centrará el siguiente análisis.

La década de la revolución

En ocasiones se ha calificado el decenio de 1960 como el de la eclosión de las ideologías, muchas de ellas asociadas a la rebeldía y la subversión. Una época de descontento, sobre todo entre la generación nacida después de la Segunda Guerra Mundial. La aparición de la cultura hippie como alternativa al mundo bipolar de la Guerra Fría supone una primera mudanza de paradigma. Los conflictos bélicos que enfrentaban en terceros países a las grandes potencias en litigio (EEUU, con su modelo capitalista de libre mercado, y el comunismo de la URSS) suscitaron una reacción pacifista bajo el lema peace and love. La guerra de Vietnam actuó como catalizador de beatniks y hippies frente a la civilización tecnológica y desarrollista del momento[1]. También el grupo de los provos, de ascendencia anarquista, se asociaron a esas otras corrientes que confluyeron en las revueltas estudiantiles de 1968. Con la proclama de prohibido prohibir muchos universitarios se lanzaron a la protesta. El rechazo a la petición de mixtificar las residencias de la universidad pública por parte del gobierno francés fue una de las mechas que precipitaron el levantamiento. Esta demanda, unida a la crítica de la sociedad consumista y a la autoridad, es sintomática del influjo de la llamada revolución sexual, que también estimularía el auge del movimiento LGTB.

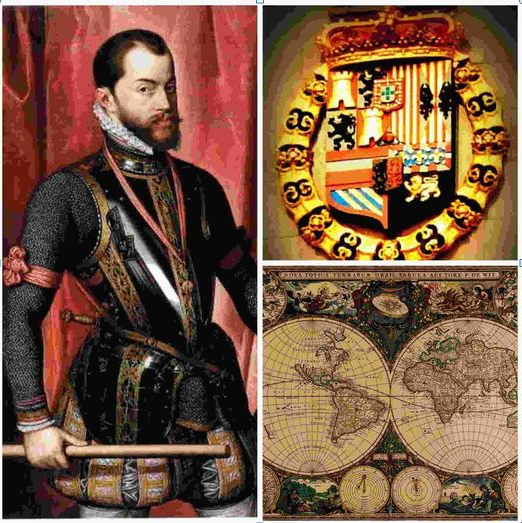

La lucha entre el bloque capitalista y el comunista no se circunscribió exclusivamente al campo militar. Los derechos de asociación, de manifestación o de opinión en el denominado mundo libre brindó a sus adversarios la oportunidad de aprovechar esas libertades para erosionar, desde dentro, las democracias occidentales. Esta hipotética debilidad se contraponía a la impermeabilización ideológica dispuesta por las estructuras de partido único de las repúblicas socialistas. De aquí la influencia de los seguidores de Karl Marx, teórico del comunismo, en el ámbito cultural universitario del oeste europeo. Entre ellos cabe destacar a Jean Paul Sartre, Simone de Beauvoir, Louis Althusser, Livio Maitan o René Étiemble, importador de la doctrina de la revolución cultural de Mao-Tse-Tung. El fundador de la China comunista se empeñó en liquidar cuanto de contenido burgués pudiera albergar todavía el marxismo. En este sentido, debía extinguirse cualquier corriente revisionista y sostener la batalla ideológica contra el capitalismo económico y sus estructuras políticas, sociales y culturales[2]. Esta exigencia ortodoxa encontró un público receptivo entre muchos jóvenes occidentales, desencantados por un sistema que creían deshumanizado por el capital y asfixiado por su pretendida ética.

En este contexto, tuvo lugar la constitución de la National Gay Task Force en Nueva York en octubre de 1973. Durante el encuentro se denunció la injusticia que históricamente había padecido el colectivo. Se cifró la causa principal al predominio dado a la heterosexualidad como única forma de manifestación sexual. El discurso atribuía esa primacía a un modelo cultural enraizado en la moral bíblica del Antiguo Testamento y en el estoicismo. Según su parecer, fue esta corriente filosófica, basada en el dominio de las pasiones y personalizada por Epícteto o Séneca en el siglo I d. C, la que habría alterado el sentido original del amor del cristianismo primitivo[3]. El mandamiento nuevo de que os améis unos a otros como yo os he amado[4] de Jesús de Nazaret sería interpretado de modo discontinuo con el contexto bíblico en el que éste se inserta y alude[5]. Quizá la cultura protestante, mayoritaria en EEUU, con su falta de cánones y libre exégesis de la Biblia, pudo favorecer este tipo de lecturas. Desde esta premisa debía superarse aquella moral y lograr así una más cómoda adaptabilidad a la hora de normalizar otras expresiones del amor de pareja ajenas a la heterosexualidad.

En cualquier caso, la declaración del grupo neoyorquino proclamaba el trato igualitario de las prácticas sexuales. Lo importante sería la autorrealización personal en su tensión con el eros (amor erótico) y, de este modo, poder actuar en la sociedad con equilibrio y afirmación plena de la propia personalidad[6].

Marxismo a la vista

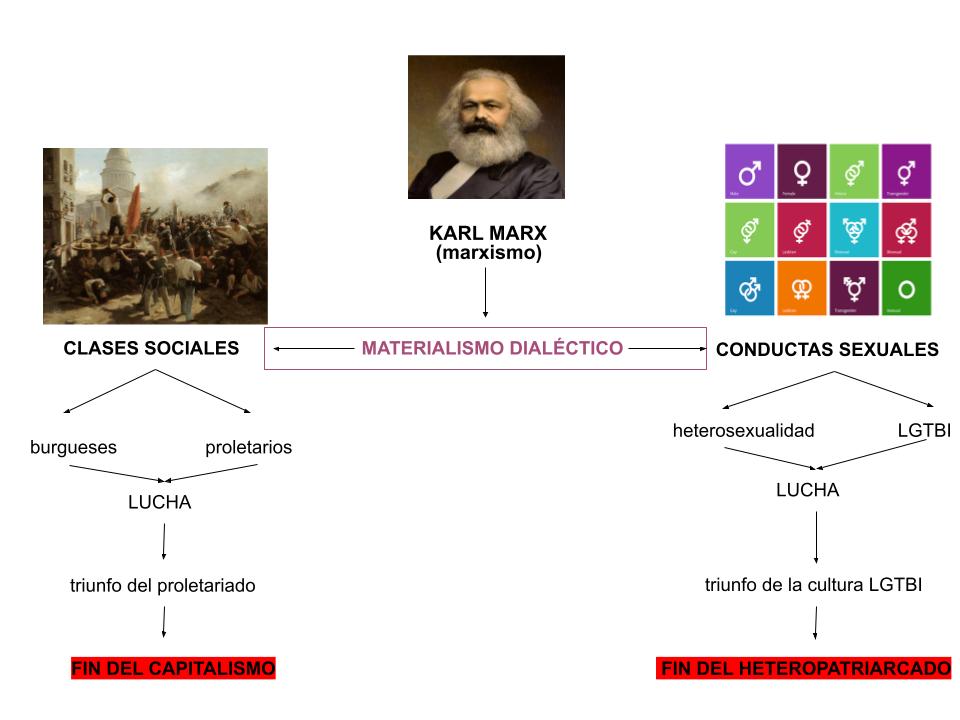

Esta pretensión igualitaria entre todas las conductas y comportamientos sexuales encuentra su raíz más profunda en la relectura de las tesis de Karl Marx (1818-1883), coautor de El Manifiesto Comunista (1848). La crítica que formula al capitalismo por su contenido explotador se imbrica dentro de una lógica dialéctica y materialista. De las contradicciones que de éstas se generan en la historia resulta su progreso, que viene determinado por la fuerza motriz de las voluntades colectivas, hasta alcanzar la revolución. La definitiva habría de ser la comunista, consecuencia de la evolución histórica que alumbraría dos clases sociales antagónicas (burgueses/empresarios y proletarios/obreros), enfrentadas por la disputa de la propiedad. En ella misma radicaría el origen del proletariado, que tomaría conciencia del agravio de sus privaciones, incitándolo al acto revolucionario. Por medio de la violencia y la dictadura de los obreros se impondría la colectivización de la propiedad (todos los bienes compartidos). Sólo así ˗postulaba Marx˗ se acabaría con la división de clases, sobreviniendo una sociedad igualitaria como ideal supremo de la justicia[7]. Esta ruptura con las relaciones de propiedad revertiría necesariamente en la radical modificación de la llamada superestructura (social, política, cultural) emanada de aquéllas. Por eso la revolución comunista significaba el rompimiento absoluto con las ideas y la moral tradicionales[8].

En la elaboración de esta denuncia fue importante la digresión lanzada por Jean Jacques Rousseau en su Discurso sobre el origen de la desigualdad (1755). Para el pensador ilustrado, la sociedad civil se habría formado por acuerdo de las personas que la integrarían. En ese proceso, los sectores más poderosos ˗identificados con la riqueza material˗ aprovecharían su posición para consolidarse como grupo dominante. El autor se limitó a enaltecer su creencia en la bondad natural del ser humano. Este buen salvaje, convertido en referente a preservar[9], se corrompería por la competitividad y el egoísmo de la civilización moderna. Esta crítica al trasfondo capitalista de la cultura la asumiría el marxismo y, más adelante, los impulsores de la ideología de género. En ambos casos, a partir de un alegato humanitario de defensa de los más débiles o marginados (los obreros, por un lado, y las identidades sexuales periféricas; esto es: las ajenas a la heterosexualidad, por otro)[10] se justificaría la revolución o sobresalto de la estructura o construcción cultural y moral de la sociedad burguesa, asociada a la prevalencia del capitalismo y de la heterosexualidad. De este modo, muchos intelectuales marxistas cooptaron el fenómeno homosexual para crear microconflictos sociales que permitieran confeccionar un escenario de lucha revolucionaria[11].

Cuando el Report del National Gay Task Force planteó el supuesto enfrentamiento entre el modo mayoritario de expresión sexual y su contrapunto minoritario no hizo sino extrapolar esa dialéctica clasista del marxismo a otra de índole sexual. La heterosexualidad debía perder su hegemonía, al igual que la burguesía en el discurso comunista, para igualarla a las otras múltiples formas de sexualidad que pudiera plasmar el ser humano. Observemos el paralelismo en el siguiente gráfico:

Al reducir el ser humano a pura materia, increada y autosuficiente, se abjuraba de cualquier abstracción metafísica. Para Marx, la moral y la religión sólo serían formaciones de la mente humana[12] que actuarían como agentes coactivos de la conciencia del proletariado para enajenarlo y someterlo a los intereses de la burguesía. De ahí la urgencia de su supresión, por cuanto obstaculizaba el desenvolvimiento dialéctico de la historia a través de la lucha de clases[13].

Según Marx, en la relación del hombre con la naturaleza existe también una dialéctica del conflicto causada por la alienación en el trabajo. Suprimido el origen de esta enajenación ˗que Marx atribuye a la sobreexplotación económica˗ se restablecería la armonía entre el hombre como sujeto y el trabajo como objeto, hacia el que se dirige y encuentra[14]. Son varias las alienaciones referidas por Marx que repercutirían en el plano psíquico del ser humano. Ciertamente, el marxismo no niega en absoluto esta dimensión, pero la circunscribe estrictamente a las funciones orgánicas del cerebro. Es éste el que determina la existencia de la mente y la conciencia, en cuanto abstracción intelectual, y no a la inversa, según planteó la filosofía aristotélica. Y es que la psiké noética o acción de pensar resultaría ser la causa ordenadora que configuraría esencialmente la sustancia biológica, dotándola de racionalidad[15]. Esta afirmación del carácter primario del espíritu fue desechada por el materialismo[16], ya que la naturaleza se movería por cauces dialécticos y no por vías metafísicas o espirituales. La psicología debía desarrollarse, por tanto, como ciencia positiva destinada al estudio de las mediaciones de la conciencia humana entre la base económica del capitalismo y su superestructura ideológica[17].

Nietzsche: las pasiones desbordadas

Las tesis citadas llegarán a arremolinarse alrededor de la teoría del psicoanálisis, como luego comprobaremos. Sin embargo, a los condicionantes psíquicos deben sumarse los causados por la subversión moral impulsada por Nietzsche. Este otro pensador alemán (1844-1900) basará su filosofía sobre el doble principio de la afirmación vital y su sentido trágico. Entiende que la vida debe vivirse hasta el extremo y, por tanto, sin trabas morales que la limiten. Para el autor, Dionisos ˗dios griego del vino, la embriaguez y la exaltación pasional˗ debía representar el patrón de la conducta humana. De aquí la hostilidad hacia la ética estoica y cristiana, coincidente con la manifestada por el Report de la National Gay Task Force, por cuanto encarnan el ordenamiento racional de las pasiones. Según Nietzsche, esta última concepción imponía una tiranía sobre la naturaleza al asfixiar los instintos animales del hombre. Por esto tildó de falsos a los filósofos socráticos de la Antigua Grecia[18]. Y es que sus postulados implicarían una degeneración de la vida al oponerse ˗en palabras del alemán˗ a la autenticidad de la vida, contenida en la exacerbación instintiva[19]. Con ello se niega cualquier dimensión metafísica o trascendente del ser humano.

A pesar de negar la existencia de la materia, en tanto que se circunscribe a un entramado de energía cósmica e inestable, que identifica con la voluntad de poder[20], no deja de evidenciar otra forma de materialismo. Del mismo modo que Marx, concibe la conciencia humana como un proceso evolutivo de la vida orgánica impulsado por las fuerzas biológicas; aunque ˗en este caso˗ insertas dentro de ese poderío cíclico del cosmos. Concluye, pues, que la conciencia debe hacer instintivo el saber. Es decir, son los instintos animales del hombre los que deben determinar y regir su conciencia moral[21]. Para lograr este cambio de paradigma procederá a una transposición del lenguaje, modificando su sentido original. Así, la virtud ya no significará la libre disposición de la razón humana a orientar habitualmente la voluntad hacia el bien, según el orden moral inherente a la propia naturaleza[22], sino su asimilación al desfogue de las pasiones:

Antes tenías pasiones y las llamabas males. Pero ahora sólo tienes virtudes; nacieron de tus pasiones. Tú colocabas en estas pasiones tu objeto más elevado. Entonces ellas vinieron a convertirse en tus virtudes. Y aun si pertenecías a la raza de los coléricos o de los voluptuosos, de los sectarios o de los vengadores, todas las pasiones acabarían por transformarse en virtudes; todos los demonios, en ángeles[23].

De esta manera, se procede a la ruptura total con la llamada moral de servidumbre o de esclavos, caracterizada por su contención o freno al pleno desarrollo de la autodeterminación humana, que afirma absolutamente su voluntad individual, libre y soberana[24].

A partir de estas premisas se allanaría la desactivación gradual de prejuicios psicológicos o de conciencia. En efecto, al apartar definitivamente esa cultura deudora, que demanda la reparación de las deudas morales, se opera la liberación total de los instintos y su legitimación moral. También en lo referido al instinto sexual. Para el pensador de Röcken, el amor se identifica con la sensualidad y el placer. Una visión erotizada que ˗a su entender˗ supera la fase de “castración” de la naturaleza instintiva que habría ejercido el cristianismo[25]. Al igual que Feuerbach, al que siguen Marx y Engels, el amor sexual constituye una forma culminante de relación que adquiere la categoría de una nueva religión[26], a modo de arrebato místico[27].

Psicoanálisis: hacia la liberación del instinto sexual

En palabras del doctor austriaco Sigmund Freud (1856-1939), el psicoanálisis consiste en “una modalidad de tratamiento médico de pacientes neuróticos”[28]. Esta definición por parte de su impulsor descarta ˗al menos teóricamente˗ cualquier confusión con una posible doctrina filosófica. Nos hallaríamos, por tanto, ante una práctica de la medicina que, conforme a su etimología, procuraría el cuidado, el alivio y la rehabilitación del enfermo. La neurosis es un trastorno mental caracterizado por un nivel elevado de angustia que hipertrofia los mecanismos compensadores de la misma. Sus causas pueden ser variadas. Los afectados suelen recurrir, con mayor o menor conciencia, a distintos mecanismos de defensa que mitiguen sus consecuencias para la salud psíquica.

Según la perspectiva mecanicista de Freud, que concibe la personalidad del ser humano como un entramado de dispositivos psíquico-orgánicos, la causa predominante de una neurosis se encontraría en “la incapacidad para soportar por largo tiempo una estasis libidinal considerable”[29]; es decir, un estancamiento o represión del instinto sexual. Sin embargo, el mismo Freud apunta que para esquivar o superar una dolencia como la neurosis, donde intervenga poderosamente el factor libidinoso, se precisa de su desplazamiento o sublimación. Un acto en el que intervendrían las distintas regiones de la personalidad para posponer el llamado principio de placer ˗hacia donde se dirige la instintividad animal, especialmente la pulsión sexual˗ por el principio de realidad. Éste vendría definido por las convenciones sociales en las que se inserta el individuo y que capta por medio de su inteligencia. De esta manera, los impulsos más primitivos se transformarían en altos ideales de cultura[30]. Con todo, añade Freud, que no todas las personas pueden proceder así y que sería injusto exigirles una idéntica conducta sexual según los patrones de la cultura occidental del momento[31]. Desde bien pronto, desliza que la moral de la cultura cristiana y burguesa acaba excitando en muchos sujetos conflictos psíquicos que derivan en una neurosis.

De esta manera, el principio de realidad se erige para Freud en determinante al analizar su relación con los casos de alteraciones psíquicas en las sociedades modernas. Mucho antes de publicar su ensayo sobre El malestar en la cultura en 1930, había apuntado los efectos de la llamada moral sexual cultural en la proliferación de las neurosis. En Occidente se exigirían una serie de sacrificios al individuo para sublimar su instinto. Sin embargo, esta tensión entre la instintividad y el autodominio psíquico podrían originar daños a la salud mental, como se ha dicho. De aquí que ˗siguiendo al psicólogo Christian von Ehrenfels˗ postulara también la necesidad de reformar esa moral, haciéndola más auténtica y menos hipócrita. Esto implicaba una mayor permisividad social en las conductas sexuales de sus componentes. La crítica a la sobrevaloración de la monogamia de von Ehrenfels, incorporada por Freud, se fundaba ˗por ejemplo˗ en una hipotética parálisis del principio de selección viril[32]. Se percibe claramente la traslación del principio de selección natural de Charles Darwin a este campo y, por supuesto, la crítica del comunismo al matrimonio burgués[33]. Sin embargo, la idealización de este tipo de conductas en el hombre primitivo eludía o no atendía suficientemente las contradicciones resultantes y las angustias propias de la condición y de la existencia humana[34], según revelarían los estudios arqueológicos y antropológicos[35].

Asimismo, a la hora de encarar la génesis de las perversiones sexuales ˗esto es: las transgresiones de la función sexual, tanto en el ámbito del cuerpo cuanto en el del objeto sexual[36]˗ Freud plantea el concurso de varios factores, incluido el cultural. Para el médico austriaco, la cuestión debe analizarse sin prejuicios y a partir de la observación de casos clínicos. A su entender, las llamadas perversiones no serían “bestialidades ni degeneraciones en el sentido patético o conmovedor de la palabra”[37]. Con esta aseveración contribuyó a relativizar las consideraciones morales ligadas a una cultura de raíz cristiana, contraponiéndola a la cultura clásica griega, que creía más aventajada. En ella, la homosexualidad era tolerada e incluso se le atribuían importantes funciones sociales[38]. La afirmación es algo superficial y generalista, por cuanto no atiende a la variedad de opiniones, situaciones sociales y leyes de las ciudades-estado griegas[39], ni a la reprobación generalizada de las relaciones homosexuales entre adultos. Lo aceptado era, más bien, una forma de pederastia consentida en la que algunos maestros introducían a sus jóvenes discípulos ˗miembros de la aristocracia˗ en el conocimiento del eros o del placer sexual[40]. En cualquier caso, sigue Freud, que esas perversiones ejemplificarían “un estadio de una inhibición del desarrollo de la constitución sexual”. La herencia biológica y las influencias accidentales en la vida de un individuo parecerían determinar la manifestación de esas expresiones[41].

En todo caso, en el pensamiento de Freud subyace una óptica inmanentista, por la cual la constitución psíquica individual se convierte en principio de autodeterminación. Es la realidad externa la que, en todo caso, debe adaptarse al deseo (pulsión sexual) del individuo en su búsqueda del placer/felicidad. En esto consiste la modificación de la cultura o superestructura cultural; si se prefiere un término marxista. Esta influencia de Freud caló incluso en los movimientos literarios de vanguardia, particularmente en el surrealismo. El subconsciente del “yo” individual fue interpretado como la auténtica realidad a considerar. La lógica o la razón quedaba así marginada para dar rienda suelta a los impulsos más ocultos de la psique. Las vanguardias, por su rechazo absoluto a la realidad ˗humanamente percibida por los cinco sentidos˗, se erigieron en constructores de una realidad nueva, alternativa y subjetiva. La única válida para ellos, con la consecuente deformación del orden lógico en el arte y la literatura[42]. Esta aspiración por crear un hombre nuevo enlazaría con la utopía socialista. No en balde, muchos surrealistas militaron en las filas del comunismo. Poco a poco las tesis de Freud y Marx fueron ensamblándose con vistas a una estrategia ideológica y política de transformación radical.

La ruptura hecha realidad

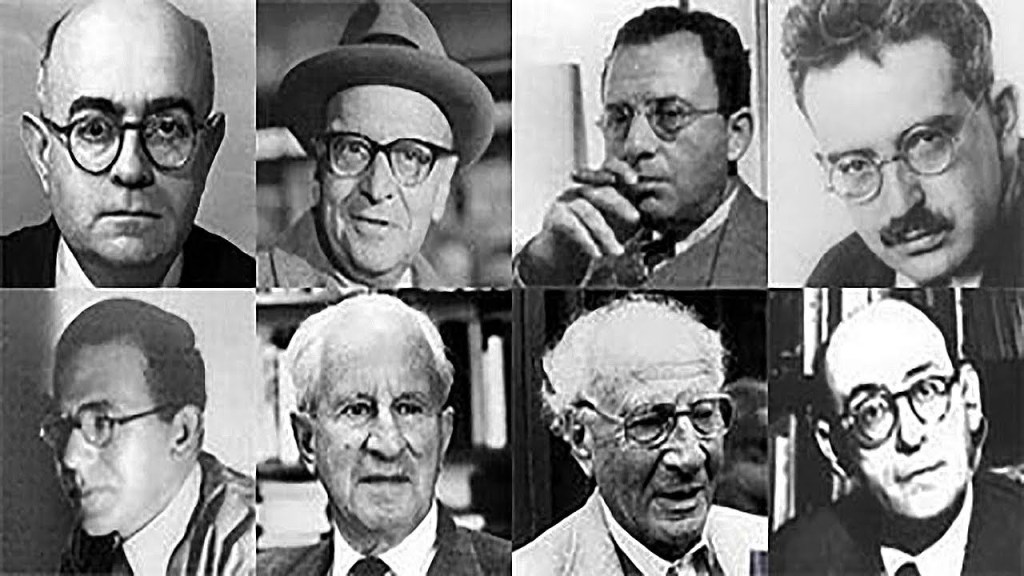

El mismo año 1924 en que se publicó el Primer Manifiesto del Surrealismo apareció el Instituto para la Investigación Social, adscrito a la Universidad de Frankfurt. Esta iniciativa de la intelectualidad marxista en Alemania pretendía proyectar los esquemas ideológicos del socialismo en su análisis y valoración de la sociedad capitalista. El grupo, conocido como la Escuela de Frankfurt, alcanzaría su auge a partir de la década de 1950.

La implantación del régimen nazi entre 1933 y 1945 detuvo los trabajos de la entidad, forzando el exilio de varios de sus integrantes. Estados Unidos de América se convirtió en su lugar de acogida. En la ciudad de Nueva York se estableció la sede correspondiente del Instituto, que pronto contó con la presencia de Theodor Adorno o Herbert Marcuse. El paso de estos estudiosos dejó huella en algunas universidades norteamericanas, especialmente la de Berkeley, convertida en centro de irradiación de sus ideas revolucionarias.

La discusión teórica sobre la autoridad y el eros formulada por estos autores se complementaría ˗en cuanto a sus efectos mediáticos˗ con las estadísticas acerca del comportamiento sexual masculino y femenino lanzadas por el zoólogo norteamericano Alfred Kinsey en 1948 y 1953. Las ideas de Freud sobre la libido avivaron el interés de Kinsey por un tema que trataría empíricamente y sin tapujos. Tomando como plataforma el Instituto para la Investigación Sexual, fundado en Indiana en 1947 con el apoyo de la Universidad y de la Fundación Rockefeller, Kinsey emprendió un estudio a partir de unas 12000 entrevistas personales. Se vertió un número considerable de conductas calificadas como atípicas. Entre ellas el porcentaje de la homosexualidad masculina, que se elevaría al 10% de la población. Estas cifras serían revisadas a la baja por otros trabajos como el de la Universidad de Chicago, publicado en 1994 para prevenir la propagación del SIDA. Sin embargo, para Kinsey su investigación demostraría que de esos casos singulares podía extraerse una generalización conductual. De aquí que exigiera el arrumbamiento de toda hipocresía para normalizar socialmente ese tipo de comportamientos. Esta supuesta práctica mayoritaria y la coincidencia con la de otros mamíferos fueron los principales argumentos que alegó para sostener su discurso permisivo. En este sentido, no dudó en equiparar las reacciones biológicas e instintivas del ser humano con las del resto de la especie animal, sin atender debidamente a la racionalidad propia del hombre, a su transcendencia y a su psicología. En definitiva, Kinsey prescindió de un análisis integral riguroso de la persona a la hora de encarar su dimensión sexual. Su visión invertía por completo las categorías morales objetivas del intelecto para asimilarlas con el filosexualismo; es decir, con la validez de todo comportamiento sexual en sí mismo considerado. A efectos prácticos, se promovía nuevamente un idealismo subjetivista de inspiración nihilista o nietzscheana.

El caso de Adorno, es distinto al de Kinsey, pero resulta accesorio por la crítica implícita de éste a la autoridad. Merece destacarse la obra del alemán ˗junto con otros autores˗ relativa a La personalidad autoritaria (1950). Tomando algunos aspectos del psicoanálisis de la obra de Erich Fromm ˗también colaborador del Instituto˗, analizó lo que él consideraba el carácter mayoritariamente autoritario de la sociedad estadounidense. Adorno quería indagar en las causas de esa conducta dentro del modelo capitalista por excelencia. Para él, la estructura patriarcal de las familias explicaría las razones de una educación rígida y represiva que fomentaría actitudes potencialmente violentas. Este enfoque psicológico no desmerecía la influencia de los factores socioeconómicos, aunque sin adentrarse en ellos. Adorno no precisa de ese ejercicio para sentenciar la relación que ˗a su juicio˗ existe entre la personalidad autoritaria y el fascismo. Al presentarlo como una categoría general, agresiva y destructora de las minorías ajenas a dicho cuadro mental, estaríamos ante términos sinónimos. Ambos perfiles evidenciarían una situación de desequilibrio psíquico que exigiría de una acción terapéutica en dicho ámbito. Sin embargo, de acuerdo con la lógica freudiana, su correlación con los esquemas culturales de la sociedad capitalista demandaría también su revisión para subsanar el problema[43].

Se insistiría, pues, en una mudanza que necesariamente debía alterar los fundamentos culturales debido a los trastornos que generan. De nuevo se apela a la supuesta injusticia de una jerarquía autoritaria promovida por la mentalidad cristiana y burguesa; sin incluir aquí la que pudiera albergar el socialismo, presentado como agente liberador. Sus postreras palabras son ilustrativas de cuanto se ha referido sobre los instintos desde la perspectiva freudiana. En efecto, para Adorno el aniquilamiento y el temor constituyen las fuerzas emocionales del fascismo, mientras que el eros pertenecería principalmente a la democracia[44]. Con esta afirmación concibe dicho impulso positivamente, en su doble dimensión de arrebato pasional hacia un deseo elevado y su goce material. Y es que el modelo democrático no debía “limitarse a la razón y la moderación”. De esta manera, su ideal de democracia debía posibilitar una contemporización con un pluralismo de costumbres y formas de vida flexibles, completamente despegadas de cualquier patrón autoritario/fascista.

Esta censura del autoritarismo terminó por erosionar la concepción misma de la autoridad. Las reflexiones de Herbert Marcuse precipitarían esa crisis, plasmada en los episodios contestarios de 1968.

Desde la Universidad de Brandeis (Massachusetts) y luego en la californiana de Berkeley, Marcuse propuso una fórmula de comunismo desgajado del de la Unión Soviética. Aunque los jerarcas comunistas de Moscú lo calificaran como otra expresión revisionista del marxismo, éste concitó mayores adhesiones en Occidente. La cercanía intelectual de Marcuse al mito rousseauniano del buen salvaje ˗en parte compartido por los primeros teóricos comunistas˗ azuzó sus críticas punzantes contra la sociedad industrial. En su opinión, la abundancia material del progreso técnico habría situado a los individuos en una posición de dependencia con respecto a las superestructuras resultantes. De aquí que, en aras de la autoafirmación humana, exigiera la ruptura con este vínculo, que juzgaba como totalitario y represivo. En dicho sentido, el modelo soviético no escapaba tampoco de esta sentencia al compartir los mismos rasgos de la civilización industrial capitalista (burocratización, centralización estatal, etc.). Las formas de control social ligadas al modelo consumista o productivista crearían ˗según su parecer˗ una nueva alienación que identificaría al individuo con los bienes materiales adquiridos. De acuerdo con Sigmund Freud, constata un fenómeno de alteración colectiva en el capitalismo bajo la apariencia de una sociedad libre. Se trataría de un ejemplo más del malestar de la cultura, por cuanto se alentaría la pérdida de sublimación de la libido al mecanizarse las relaciones sexuales y anegarse cualquier trascendencia del eros[45]. Bajo estas condiciones, Marcuse quería denunciar la imposibilidad de una transformación revolucionaria. Para él, sólo a partir de un marxismo pretendidamente humanista podría lograrse el progreso de la libertad de los individuos y de sus sociedades. Esto demandaba la elevación de la erótica hacia la libre autodeterminación personal y política, que acarrearía el quiebro definitivo con un capitalismo coactivo y agresor de esos instintos[46].

Esta arenga revolucionaria, que conjugaba un supuesto marxismo genuino ˗todavía no desvirtuado en su aplicación rusa˗ con las teorías de Freud, halló su acogida entre una parte de la juventud ˗mayormente universitaria˗ poco tiempo después. La asimilación peyorativa de cualquier signo o factor represivo imponía una civilización alternativa en la que fuera posible esa anunciada liberación del cuerpo y el fin de la enajenación del trabajo[47]. A ello se atribuía la construcción de una sociedad madura[48], relajada con respecto a las exigencias productivas ˗más ociosa, en definitiva˗ y plenamente permisiva en cuanto a los instintos sexuales y sus múltiples formas[49]. De esta manera, relegada la represión se conjurarían los cuadros neuróticos, principalmente ocasionados por trastornos asociados a la libido, según sostenía Freud. En este punto, Marcuse enmienda las limitaciones y el pesimismo que ˗pese a todo˗ observaba en el psiquiatra austriaco. Éste no vislumbraba la posibilidad de una sociedad ajena a la coacción en los términos expuestos por Marcuse[50]. Por consiguiente, sus tesis fueron tomadas como referente de la liberación sexual, especialmente en el contexto de las revueltas estudiantiles de 1968. Los lemas: prohibido prohibir o la imaginación al poder ˗ya citados˗ sintetizan bastante bien los presupuestos aludidos. De nuevo se reeditaba el intento de otro idealismo ideológico ˗que Marcuse concentra en la imaginación˗ por cambiar la realidad y modelarla conforme a sus directrices[51].

Conclusión

El diseño de esta civilización radicaba en los presupuestos doctrinarios del comunismo, debidamente aderezados con otras corrientes de pensamiento que aumentaran su eficacia transformadora. La estrategia del oportunismo ilustrado, que activó el marxismo en Occidente para atraer a buena parte de la intelectualidad a su causa[52], remitía al programa delineado por Antonio Gramsci en los años 30. El propósito era claro: generar una suerte de intelectual colectivo que pivotara alrededor del comunismo (llamado eurocomunismo en el oeste del continente desde finales de los años 60 para tomar distancia estratégica del comunismo soviético), y cuya influencia terminó por definir los principios inspiradores de la cultura y, por tanto, de la mentalidad y de las costumbres de la sociedad civil[53]. Se trataba ˗en fin˗ de virar con sutilidad y paulatinamente el rumbo a la izquierda, generando procesos de cambio irreversibles, estimulando los instintos más primarios, hasta operar una metamorfosis completa. Un procedimiento que, al fin y al cabo, se mostraba mucho más efectivo en la permanencia y consolidación de sus objetivos que con la violencia ejercida por medio de la acción revolucionaria directa.

[1] RANDALL, Margaret, Los hippies: expresión de una crisis, Siglo XXI, México, 1968.

[2] Citas del presidente Mao (libro rojo), Ediciones en Lenguas Extranjeras, Pekín, 1967, pp. 19-20.

[3] Report (october, 1973) en CAPONE, Domenico, “Reflexión sobre los puntos relativos a la homosexualidad” en AAVV, Algunas cuestiones de ética sexual, BAC, Madrid, 1976, p. 128.

[4] Evangelio de San Juan (Jn 15. 12).

[5] La tradición católica ha hecho notar que el Nuevo Testamento exige ser leído también a la luz del Antiguo si se quiere alcanzar una comprensión lógica y coherente del texto bíblico. La catequesis cristiana primitiva habría recurrido constantemente a él, como puede observarse en la predicación del apóstol Pablo. Véase Catecismo de la Iglesia Católica, nº 128-129, Editores del Catecismo, 1992, p. 44. También BENEDICTO XVI, Verbum Domini, nº 40-41, 2010.

[6] Report (october, 1973) en CAPONE, ibid…, p. 128.

[7] MARX, Karl; ENGELS, Friedrich, Manifiesto Comunista, Babel, Chile, 1948, p. 48.

[8] Ibidem, p. 47.

[9] ROUSSEAU, Jean Jacques, Discurso sobre el origen de la desigualdad, Aleph, 1999, pp. 128-129.

[10] FONSECA, Carlos; QUINTERO, Mª Luisa, “La teoría queer: la deconstrucción de las sexualidades periféricas” en Sociológica, vol. 24, nº 69, Ciudad de México, enero-abril, 2009, p.43.

[11] MARTÍNEZ GUISASOLA, José Manuel, Neomarxismo. Feminismo, marxismo y género, Sekotia, Córdoba, 2024, p. 174.

[12] MARX, Karl, “Esencia de la concepción materialista de la Historia” en Obras escogidas, tomo 1, Progreso, Moscú, 1980, p. 9.

[13] MARX, Karl; ENGELS, Friedrich, Manifiesto Comunista…, op. cit., p. 46.

[14] MARX, KARL, Manuscritos. Economía y filosofía, Alianza Editorial, Madrid, 1980, p. 112.

[15] RÍOFRÍO, Fernando, “Mente y cerebro en la vida humana” en CIDESOC, febrero 2021.

[16] ENGELS, Friedrich; MARX, Karl, Ludwig Feuerbach y el fin de la filosofía clásica alemana, Fundación Engels, 2006, pp. 22-23.

[17] PAVÓN-CUÉLLAR, David, “Marxismo y psicología: una visión panorámica” en Teoría y crítica de la psicología, nº 7, 2016, p. 17.

[18] NIETZSCHE, Friedrich, Crepúsculo de los ídolos, Alianza Editorial, Madrid, 2002, p. 44.

[19] Ibidem, pp. 48-49.

[20] NIETZSCHE, Friedrich, La gaya ciencia, Ediciones Librear, p. 73.

[21] NIETZSCHE, Crepúsculo de los ídolos…, op. cit., p. 63.

[22] Vid., ARISTÓTELES, Ética a Nicómaco, Gredos, Madrid, 1106b-35-1107a-5

[23] NIETZSCHE, Friedrich, Así habló Zaratustra, Edaf, Barcelona, 1970, p. 48.

[24] NIETZSCHE, Friedrich, La genealogía de la moral, Alianza Editorial, Madrid, 2005, pp. 78-79.

[25] NIETZSCHE, El crepúsculo de los ídolos…, op. cit., p. 61.

[26] ENGELS; MARX, Ludwig Feuerbach y el fin de la filosofía clásica alemana…, op. cit., p. 29.

[27] Sobre este tema, el teólogo y filósofo Joseph Ratzinger ˗ya como Pontífice de la Iglesia Católica˗ refirió que “entre el amor y lo divino existe una relación: el amor promete infinidad, eternidad, una realidad más grande y completamente distinta de nuestra existencia cotidiana. Pero, al mismo tiempo, se constata que el camino para lograr esta meta no consiste simplemente en dejarse dominar por el instinto. Hace falta una purificación y maduración, que incluyen también la renuncia. Esto no es rechazar el eros (éxtasis sensual) ni «envenenarlo» (cita a Nietzsche), sino sanearlo para que alcance su verdadera grandeza”. BENEDICTO XVI, Deus caritas est, San Pablo, Madrid, 2006, p. 15.

[28] FREUD, Sigmund, “Conferencias de introducción al psicoanálisis” (1915-1916). Partes I y II en Obras Completas, tomo XV, Amorrortu editores, Buenos Aires, 1991, p. 13.

[29] FREUD, Sigmund, “Conferencias de introducción al psicoanálisis” (1916-1917). Parte III en Obras Completas, tomo XVI, Amorrortu editores, Buenos Aires, 1991, p. 372.

[30] FREUD, Sigmund, “Tres ensayos de teoría sexual” (1905) en Obras Completas, tomo VII, Amorrortu editores, Buenos Aires, 1992, p. 218.

[31] FREUD, Sigmund, “La moral sexual cultural y la nerviosidad moderna” (1908) en Obras Completas, tomo IX, Amorrortu editores, Buenos Aires, 1992, p. 172.

[32] FREUD, Sigmund, “La moral sexual cultural…”, op. cit., p. 164.

[33] Para los teóricos comunistas, el matrimonio burgués constituía una comunidad hipócrita en el que la mujer sería valorada como mero instrumento de producción al que explotar. A su juicio, se trataría de una forma de prostitución que debía extinguirse cuando se abolieran las condiciones de producción capitalista. Vid. MARX, Karl; ENGELS, Friedrich, Manifiesto Comunista…, op. cit., pp. 42-43. Después de la Revolución rusa de 1917 y el triunfo de los comunistas, la legislación soviética sobre el matrimonio experimentaría algunos cambios. El Código Civil de 1927 se limitó a considerarlo un asunto privado, sin sanción pública; al igual que el divorcio. De este modo, se despojaría al matrimonio de su carácter institucional y sus efectos civiles. Sin embargo, a posteriori, la ley reconocería los efectos jurídicos de los matrimonios monógamos debidamente registrados y el arbitrio de los tribunales de justicia en las sentencias de divorcio. El cambio revela la condición natural y prepolítica del matrimonio, así como su trascendencia para la organización y progreso de cualquier sociedad. Vid. GARCÍA BARBERENA, Tomás, “El matrimonio en la legislación soviética”, Revista Española de Derecho Canónico, vol. 4, nº 11, 1949, p. 390.

[34] LÓPEZ IBOR, Juan José, La agonía del psicoanálisis, Espasa-Calpe, Madrid, 1973 (1ª ed. 1951), pp. 112-113.

[35] DOMÍNGUEZ RODRIGO, Manuel, El primate excepcional. El origen de la conducta humana, Ariel, Barcelona, 2002, pp. 130-132.

[36] FREUD, Sigmund, “Fragmento de análisis de un caso de histeria. El cuadro clínico” (1905) en Obras Completas, tomo VII, Amorrortu editores, Buenos Aires, 1992, p. 45.

[37] Idem.

[38] Idem.

[39] La reflexión socrática ˗y, por tanto, precristiana˗ sobre el amor confronta dos tipos: el vinculado al deseo de gozo o placer, y el que tiende hacia lo recto y mejor. Sócrates, por medio de Platón, condena ese eros “sin control de lo racional”, especialmente de los maestros sobre sus discípulos, porque “perseguirá el placer más que el bien”, privándole por esa sujeción erótica “de la posibilidad de acrecentar al máximo su saber y buen sentido. En esto consiste la divina filosofía, de la que el amante mantiene a distancia al amado, por miedo a su menosprecio”. PLATÓN, Fedro, Planeta-De Agostini, Barcelona, 1995, pp. 246-248. La declaración contra naturam de Platón sobre la homosexualidad en Las Leyes parece más controvertida por tratarse de una obra póstuma en la que probablemente intervinieron otros redactores. Vid. LISI, Francisco, “Introducción” a Las Leyes (Libros I-VI) en Diálogos, tomo VIII, Gredos, Madrid, 1999, pp. 9-14.

[40] DOVER, J. K, Homosexualidad griega, El Cobre, Barcelona, 2008 (1ª ed. original, 1978), pp. 145-146. Véase la explicación psíquico-sexual de este tipo de conducta entre algunos maestros y sus alumnos efebos en FREUD, Sigmund, “Tres ensayos de teoría sexual” en Obras Completas, tomo VII, Amorrortu editores, Buenos Aires, 1992, p. 131.

[41] FREUD, Sigmund, “Fragmento de análisis de un cuadro de histeria” (1905), op. cit., p. 45.

[42] Véase este fragmento que ilustra lo dicho hasta aquí: “Automatismo psíquico puro por cuyo medio se intenta expresar verbalmente, por escrito o de cualquier otro modo, el funcionamiento real del pensamiento. Es un dictado del pensamiento, sin la intervención reguladora de la razón, ajeno a toda preocupación estética o moral”, Primer Manifiesto del Surrealismo (1924) en BRETON, André, Manifiestos del surrealismo, editorial Argonauta, Buenos Aires, 2001 p. 44.

[43] ADORNO, Theodor, “La personalidad autoritaria (prefacio, introducción y conclusión)” en Empiria. Revista de metodología de Ciencias Sociales, nº 12, 2006, p. 199.

[44] Ibidem, p. 200.

[45] MARCUSE, Herbert, El hombre unidimensional. Ensayo sobre la ideología de la sociedad industrial avanzada, Planeta-Agostini, Barcelona, 1993 (1ª ed. 1964), p. 103.

[46] Ibidem., p. 9.

[47] NEGRO, Dalmacio, El mito del hombre nuevo, Encuentro, Madrid, 2009, p. 365.

[48] MARCUSE, Herbert, Eros y Civilización, Sarpe, Madrid, 1983, p. 133

[49] Ibidem., p. 140.

[50] Ibidem., p. 126.

[51] MARCUSE, Herbert, Eros… op. cit., pp. 138, 140, 148.

[52] “La Unión Soviética avasalla, depura a los intelectuales: al menos los toma en serio. Son intelectuales los que dieron al régimen soviético la doctrina, grandiosa y equívoca, de la que las burocracias sacaron una religión de Estado […]. Los Estados Unidos no persiguen suficientemente a sus intelectuales como para ejercer, a su vez, la turbia seducción del terror”. Vid. ARON, Raymond, El opio de los intelectuales, Siglo Veinte, Buenos Aires, 1979, p. 224.

[53] GÓMEZ PÉREZ, Rafael, Gramsci. El comunismo latino, Eunsa, Pamplona, 1977, pp. 170-171.

de que Canadá fuese un país con identidad y que le gustaría fuera un nuevo Estado de los EEUU. Este inicio, que recuerda la política de las cañoneras del siglo XIX, tiene como objetivo situarse en una posición hegemónica frente a Rusia en el Ártico. El 24 de abril Donald Trump firmó una orden ejecutiva para impulsar la explotación del fondo del océano en busca de minerales críticos. Dos días después, el 26 de abril, Trump reclamó la libre circulación de barcos estadounidenses por los canales de Panamá y Suez. El 31 de diciembre de 1999 Panamá recuperó la administración, operación y mantenimiento del Canal de manos de los EEUU, y el presidente estadounidense habló sobre la recuperación de su soberanía.

de que Canadá fuese un país con identidad y que le gustaría fuera un nuevo Estado de los EEUU. Este inicio, que recuerda la política de las cañoneras del siglo XIX, tiene como objetivo situarse en una posición hegemónica frente a Rusia en el Ártico. El 24 de abril Donald Trump firmó una orden ejecutiva para impulsar la explotación del fondo del océano en busca de minerales críticos. Dos días después, el 26 de abril, Trump reclamó la libre circulación de barcos estadounidenses por los canales de Panamá y Suez. El 31 de diciembre de 1999 Panamá recuperó la administración, operación y mantenimiento del Canal de manos de los EEUU, y el presidente estadounidense habló sobre la recuperación de su soberanía. pugna con China desde una posición ventajosa. Es en ese contexto donde la finalización del conflicto ruso-ucraniano cobra una nueva dimensión. Donald Trump quiere aprovechar su posición hegemónica sobre el mandatario ucraniano Volodímir Zelenski y su supuesta amistad con Vladimir Putin para terminar la guerra de Ucrania, y asegurarse la explotación de los minerales estratégicos ucranianos, en pago a la ayuda dada, valorada por Trump en 350.000 millones de dólares.

pugna con China desde una posición ventajosa. Es en ese contexto donde la finalización del conflicto ruso-ucraniano cobra una nueva dimensión. Donald Trump quiere aprovechar su posición hegemónica sobre el mandatario ucraniano Volodímir Zelenski y su supuesta amistad con Vladimir Putin para terminar la guerra de Ucrania, y asegurarse la explotación de los minerales estratégicos ucranianos, en pago a la ayuda dada, valorada por Trump en 350.000 millones de dólares.

totalmente distinta. En este libro pude asomarme y contemplar un hermosísimo horizonte donde el pensamiento de Santo Tomás se me descubría, no como una filosofía más —caducada—, sino como la sistematización más acertada y profunda del conocimiento de las cosas, del orden y fin del universo y del lugar que la persona ocupa en él, llamado a conocer y proclamar la verdad. Fue una gran revelación.

totalmente distinta. En este libro pude asomarme y contemplar un hermosísimo horizonte donde el pensamiento de Santo Tomás se me descubría, no como una filosofía más —caducada—, sino como la sistematización más acertada y profunda del conocimiento de las cosas, del orden y fin del universo y del lugar que la persona ocupa en él, llamado a conocer y proclamar la verdad. Fue una gran revelación. de la Cátedra Santo Tomás de Aquino —que el sabio Lobato presidía— de la Universidad Católica de Murcia. Quedé admirado por la sabiduría y humildad del venerable padre dominico. Menciono este acontecimiento porque lo más atrayente de la doctrina de Santo Tomás es su humildad; el respeto por la realidad y por los hombres es el presupuesto necesario del realismo filosófico. El pensamiento realista es esencialmente humilde, sino no sería realista. Qué bien expresó esto García Morente, al referirse al «clasicismo de Santo Tomás»:

de la Cátedra Santo Tomás de Aquino —que el sabio Lobato presidía— de la Universidad Católica de Murcia. Quedé admirado por la sabiduría y humildad del venerable padre dominico. Menciono este acontecimiento porque lo más atrayente de la doctrina de Santo Tomás es su humildad; el respeto por la realidad y por los hombres es el presupuesto necesario del realismo filosófico. El pensamiento realista es esencialmente humilde, sino no sería realista. Qué bien expresó esto García Morente, al referirse al «clasicismo de Santo Tomás»: él que el eclecticismo o el mero papel de compilador. Domina sus fuentes de información, las organiza, las completa y las perfecciona con su propio trabajo personal»

él que el eclecticismo o el mero papel de compilador. Domina sus fuentes de información, las organiza, las completa y las perfecciona con su propio trabajo personal»

debe reflejar fielmente el orden de las cosas mismas, de otro modo acaba reduciéndose a una arbitraria opinión subjetiva. «Ordo principalius inventiur in ipsis rebus et ex eis derivatur ad cognitionem nostram» (S. Th. II-IIae, q. 26, a. 1, ad 2). La filosofía no consiste en un sistema construido subjetivamente a placer del filósofo, sino que debe ser el reflejo fiel del orden de las cosas en la mente humana

debe reflejar fielmente el orden de las cosas mismas, de otro modo acaba reduciéndose a una arbitraria opinión subjetiva. «Ordo principalius inventiur in ipsis rebus et ex eis derivatur ad cognitionem nostram» (S. Th. II-IIae, q. 26, a. 1, ad 2). La filosofía no consiste en un sistema construido subjetivamente a placer del filósofo, sino que debe ser el reflejo fiel del orden de las cosas en la mente humana presupuesto la escisión entre el entendimiento y la realidad; se trata del vaciamiento del ente, de las cosas, con la consecuente negación de la realidad objetiva, y la sustitución de la verdad por ideología. Es una crisis metafísica, que da paso a lo que señalaba Joseph Ratzinger: «una dictadura del relativismo que no reconoce nada como definitivo y que deja como última medida sólo el propio yo y sus antojos»

presupuesto la escisión entre el entendimiento y la realidad; se trata del vaciamiento del ente, de las cosas, con la consecuente negación de la realidad objetiva, y la sustitución de la verdad por ideología. Es una crisis metafísica, que da paso a lo que señalaba Joseph Ratzinger: «una dictadura del relativismo que no reconoce nada como definitivo y que deja como última medida sólo el propio yo y sus antojos» determinado), tal como lo exige la inteligencia en nombre de la verdad objetiva e integral, concerniente a la realidad. Apertura esta que es también una significativa nota distintiva de la fe cristiana, de la que es signo específico la catolicidad. Esta apertura tiene su fundamento y su fuente en el hecho de que la filosofía de Santo Tomás es filosofía del ser, esto es del «actus essendi», cuyo valor trascendental es el camino más directo para elevarse al conocimiento del Ser subsistente y Acto puro que es Dios. Por este motivo, esta filosofía podría ser llamada incluso filosofía de la proclamación del ser, canto en honor de lo existente

determinado), tal como lo exige la inteligencia en nombre de la verdad objetiva e integral, concerniente a la realidad. Apertura esta que es también una significativa nota distintiva de la fe cristiana, de la que es signo específico la catolicidad. Esta apertura tiene su fundamento y su fuente en el hecho de que la filosofía de Santo Tomás es filosofía del ser, esto es del «actus essendi», cuyo valor trascendental es el camino más directo para elevarse al conocimiento del Ser subsistente y Acto puro que es Dios. Por este motivo, esta filosofía podría ser llamada incluso filosofía de la proclamación del ser, canto en honor de lo existente directamente como «una de las mayores pérdidas que la civilización cristiana occidental ha sufrido en los últimos años, aproximadamente a partir de los 60 del siglo XX, ha sido la originada por una especie de derrumbe de la Escolástica y del tomismo»

directamente como «una de las mayores pérdidas que la civilización cristiana occidental ha sufrido en los últimos años, aproximadamente a partir de los 60 del siglo XX, ha sido la originada por una especie de derrumbe de la Escolástica y del tomismo»

contemporáneos, que lo fue esencialmente como epopeya. Un término éste, por cierto, tan raro ya en nuestra habla como en el propio libro. Y eso, a pesar de que tres de los catorce textos que se analizan se puedan considerar como poemas explícitamente épicos, de que dedique su ensayo más extenso, el de Carmen Benito-Vessels, a ese tema de manera oblicua (pues utiliza el género literario de La Florida de Escobedo para abordar su problematización epocal: “entre la Edad Media y la temprana Modernidad”) y de que en las otras ponencias no deje de subrayarse la dependencia de los relatos de aquellas andanzas (de la de Cabeza de Vaca a la de los mártires de Florida, de la de fray Marcos de Niza a la de Menéndez de Avilés, de la de Hernando de Soto a la del padre Benavides) de la épica medieval, de los cantares de gesta, de la literatura peninsular de frontera, a fin de cuentas, que estaban recibiendo nueva savia de los experimentos literarios renacentistas, tanto españoles (la novela de caballerías desde el Tirante y el Amadís al Quijote) como italianos (baste recordar el éxito de la traducción de Urrea del Orlando de Ariosto).

contemporáneos, que lo fue esencialmente como epopeya. Un término éste, por cierto, tan raro ya en nuestra habla como en el propio libro. Y eso, a pesar de que tres de los catorce textos que se analizan se puedan considerar como poemas explícitamente épicos, de que dedique su ensayo más extenso, el de Carmen Benito-Vessels, a ese tema de manera oblicua (pues utiliza el género literario de La Florida de Escobedo para abordar su problematización epocal: “entre la Edad Media y la temprana Modernidad”) y de que en las otras ponencias no deje de subrayarse la dependencia de los relatos de aquellas andanzas (de la de Cabeza de Vaca a la de los mártires de Florida, de la de fray Marcos de Niza a la de Menéndez de Avilés, de la de Hernando de Soto a la del padre Benavides) de la épica medieval, de los cantares de gesta, de la literatura peninsular de frontera, a fin de cuentas, que estaban recibiendo nueva savia de los experimentos literarios renacentistas, tanto españoles (la novela de caballerías desde el Tirante y el Amadís al Quijote) como italianos (baste recordar el éxito de la traducción de Urrea del Orlando de Ariosto).

correcto ejercicio del pensamiento y que guiarán el espíritu hacia la verdad

correcto ejercicio del pensamiento y que guiarán el espíritu hacia la verdad

me invitó al evento. Aunque ya conocía en buena medida la obra de don Luis, me admiró su claridad expositiva ˗más si cabe tratándose de un octogenario˗, su capacidad de síntesis y lo ameno de su discurso. Su intervención duró una hora exacta, pero tuve la sensación de que apenas habían transcurrido veinte minutos. El contenido versó sobre la aportación de España y de la Iglesia a la cultura occidental. Una temática que poco después recogería en dos títulos publicados en 2012.

me invitó al evento. Aunque ya conocía en buena medida la obra de don Luis, me admiró su claridad expositiva ˗más si cabe tratándose de un octogenario˗, su capacidad de síntesis y lo ameno de su discurso. Su intervención duró una hora exacta, pero tuve la sensación de que apenas habían transcurrido veinte minutos. El contenido versó sobre la aportación de España y de la Iglesia a la cultura occidental. Una temática que poco después recogería en dos títulos publicados en 2012. Allí pude contactar con Suárez, que me atendió con amabilidad. Le propuse participar en una obra colectiva que, volviendo sobre el hilo de su conferencia, subrayara las mutuas aportaciones de España y América. Se trataba de abundar en la verdad histórica ante los mitos y las leyendas oscurantistas que rebrotaron en medio de aquella efeméride. No le tuve que insistir dos veces. A las pocas semanas recibí un texto mecanografiado que se convirtió en el primer capítulo del libro América y la hispanidad. Historia de un fenómeno cultural, editado por eunsa en 2011.

Allí pude contactar con Suárez, que me atendió con amabilidad. Le propuse participar en una obra colectiva que, volviendo sobre el hilo de su conferencia, subrayara las mutuas aportaciones de España y América. Se trataba de abundar en la verdad histórica ante los mitos y las leyendas oscurantistas que rebrotaron en medio de aquella efeméride. No le tuve que insistir dos veces. A las pocas semanas recibí un texto mecanografiado que se convirtió en el primer capítulo del libro América y la hispanidad. Historia de un fenómeno cultural, editado por eunsa en 2011. que su labor docente había sido el motivo de su condena por parte de los revolucionarios. Esta espiral de odio y persecución, que escribió el prólogo de la guerra civil (1936-1939), resultó crucial en su vida. Según sus palabras, aquella tragedia gestaría un proceso interior que culminaría poco más tarde con una doble vocación, personal y profesional. La demanda perentoria por hallar las causas más profundas de esa crisis le encaminó al conocimiento exhaustivo de la historia y a la gradual asunción de la fe católica como fuente de verdad de la que manaría el perdón y la convivencia, ejemplificados por los mártires de Turón. La posterior experiencia de la guerra civil convencería a Suárez de los efectos perniciosos del totalitarismo, particularmente en su expresión marxista. Para él, el estallido de 1936 era consecuencia del capítulo revolucionario de 1934. La incomprensión y el afán por patrimonializar la República, despojándola de su condición de forma de Estado para confundirla con un régimen político −y, por tanto, identificándola con una única ideología− fueron, a su juicio, los principales errores en los que incurrieron sus artífices.

que su labor docente había sido el motivo de su condena por parte de los revolucionarios. Esta espiral de odio y persecución, que escribió el prólogo de la guerra civil (1936-1939), resultó crucial en su vida. Según sus palabras, aquella tragedia gestaría un proceso interior que culminaría poco más tarde con una doble vocación, personal y profesional. La demanda perentoria por hallar las causas más profundas de esa crisis le encaminó al conocimiento exhaustivo de la historia y a la gradual asunción de la fe católica como fuente de verdad de la que manaría el perdón y la convivencia, ejemplificados por los mártires de Turón. La posterior experiencia de la guerra civil convencería a Suárez de los efectos perniciosos del totalitarismo, particularmente en su expresión marxista. Para él, el estallido de 1936 era consecuencia del capítulo revolucionario de 1934. La incomprensión y el afán por patrimonializar la República, despojándola de su condición de forma de Estado para confundirla con un régimen político −y, por tanto, identificándola con una única ideología− fueron, a su juicio, los principales errores en los que incurrieron sus artífices. adentró en el estudio de la Historia Moderna, animado por el impulso del catedrático Joaquín Pérez Villanueva, director del Instituto de Historia Jerónimo Zurita del CSIC. Poco a poco Luis Suárez perfiló su tesis doctoral, defendida en 1946. Bajo el título España frente a Richelieu, ahondó en las relaciones internacionales de la Monarquía hispánica durante la guerra de los Treinta Años (1618-1648).

adentró en el estudio de la Historia Moderna, animado por el impulso del catedrático Joaquín Pérez Villanueva, director del Instituto de Historia Jerónimo Zurita del CSIC. Poco a poco Luis Suárez perfiló su tesis doctoral, defendida en 1946. Bajo el título España frente a Richelieu, ahondó en las relaciones internacionales de la Monarquía hispánica durante la guerra de los Treinta Años (1618-1648).

Los dos aprendieron de la Torre el manejo de la documentación original, proporcionando «las líneas veraces del acontecer histórico», tal como enseñara su maestro

Los dos aprendieron de la Torre el manejo de la documentación original, proporcionando «las líneas veraces del acontecer histórico», tal como enseñara su maestro de la editorial Rialp. Una iniciativa sugerida por monseñor Escrivá de Balaguer y dirigida por el catedrático andaluz Florentino Pérez Embid

de la editorial Rialp. Una iniciativa sugerida por monseñor Escrivá de Balaguer y dirigida por el catedrático andaluz Florentino Pérez Embid pudo participar en el proceso de apertura del régimen de Franco con la tramitación de la ley orgánica del Estado o la ley de representación familiar. No obstante, fue la votación que proclamó al príncipe Juan Carlos de Borbón sucesor a título de rey en la Jefatura del Estado en 1969 la jornada más trascendente para Suárez, a tenor de su significación histórica. Quedaban sentadas las bases para la instauración de la monarquía. La positiva valoración de Suárez residía en la capacidad integradora que atribuía a la Corona. En su opinión, era una oportunidad que permitía entroncar la historia con un futuro mejor

pudo participar en el proceso de apertura del régimen de Franco con la tramitación de la ley orgánica del Estado o la ley de representación familiar. No obstante, fue la votación que proclamó al príncipe Juan Carlos de Borbón sucesor a título de rey en la Jefatura del Estado en 1969 la jornada más trascendente para Suárez, a tenor de su significación histórica. Quedaban sentadas las bases para la instauración de la monarquía. La positiva valoración de Suárez residía en la capacidad integradora que atribuía a la Corona. En su opinión, era una oportunidad que permitía entroncar la historia con un futuro mejor en un referente obligado, precisamente por la riqueza de sus fuentes, hasta que se permitió la consulta directa a otros investigadores, sobre todo al concluirse la digitalización del archivo en torno al año 2000. Fecha en la que Suárez iría revisando su obra con nuevas citas bibliográficas y documentales, que reuniría en la colección Franco. Crónica de un tiempo. Esto explica que la Real Academia de la Historia −a la que se había incorporado en 1994− le solicitara la redacción de la voz

en un referente obligado, precisamente por la riqueza de sus fuentes, hasta que se permitió la consulta directa a otros investigadores, sobre todo al concluirse la digitalización del archivo en torno al año 2000. Fecha en la que Suárez iría revisando su obra con nuevas citas bibliográficas y documentales, que reuniría en la colección Franco. Crónica de un tiempo. Esto explica que la Real Academia de la Historia −a la que se había incorporado en 1994− le solicitara la redacción de la voz  de la II República como único antecedente legítimo de la democracia (fundamento de las leyes de memoria), se desechó la validez del aperturismo franquista en el reconocimiento progresivo de las libertades públicas y en la reactivación del sistema parlamentario, al tiempo que se cuestionaba la monarquía. Es por razón de esta circunstancia que la mayoría de los medios de opinión no admitió el término autoritarismo al que recurrió Suárez, en vez de totalitarismo, para definir políticamente al régimen de Franco. Se pretendía una equiparación con el nazismo. En su exposición, Suárez no hizo más que abundar en la historiografía y politología predominante hasta mediados de los años noventa. Según esta línea interpretativa, sintetizada por Suárez, la fórmula autoritaria “sometía todas las opciones políticas al poder del Estado, en el que reside toda autoridad”

de la II República como único antecedente legítimo de la democracia (fundamento de las leyes de memoria), se desechó la validez del aperturismo franquista en el reconocimiento progresivo de las libertades públicas y en la reactivación del sistema parlamentario, al tiempo que se cuestionaba la monarquía. Es por razón de esta circunstancia que la mayoría de los medios de opinión no admitió el término autoritarismo al que recurrió Suárez, en vez de totalitarismo, para definir políticamente al régimen de Franco. Se pretendía una equiparación con el nazismo. En su exposición, Suárez no hizo más que abundar en la historiografía y politología predominante hasta mediados de los años noventa. Según esta línea interpretativa, sintetizada por Suárez, la fórmula autoritaria “sometía todas las opciones políticas al poder del Estado, en el que reside toda autoridad” Franco. Autoritarismo y poder personal, editado por Taurus en 1985. Por el contrario, y siguiendo dicho análisis, el totalitarismo se distinguiría por entregar el Estado y la sociedad a un partido único. De aquí que Suárez se resistiera a calificar el régimen de Franco de simple dictadura. No por falta de su componente autoritario que, como se ha visto, consignaba conforme a la realidad de los hechos, sino para diferenciarlo de fórmulas provisionales con plenos poderes desprovistas de intención fundacional

Franco. Autoritarismo y poder personal, editado por Taurus en 1985. Por el contrario, y siguiendo dicho análisis, el totalitarismo se distinguiría por entregar el Estado y la sociedad a un partido único. De aquí que Suárez se resistiera a calificar el régimen de Franco de simple dictadura. No por falta de su componente autoritario que, como se ha visto, consignaba conforme a la realidad de los hechos, sino para diferenciarlo de fórmulas provisionales con plenos poderes desprovistas de intención fundacional

por Guillermo Arquero, historiador

por Guillermo Arquero, historiador

. El franciscano Juan de Gales exaltaba la filosofía como saber supremo, pues era “el arte de las artes, la disciplina de las disciplinas […] la filosofía es el conocimiento de las cosas humanas y divinas, con el empeño de vivir bien”

. El franciscano Juan de Gales exaltaba la filosofía como saber supremo, pues era “el arte de las artes, la disciplina de las disciplinas […] la filosofía es el conocimiento de las cosas humanas y divinas, con el empeño de vivir bien” naturales”) eran útiles, pero la gramática (que en aquel entonces incluía el saber humanístico en general) era el conocimiento “necesario”, por lo que era una ciencia de la “piedad”

naturales”) eran útiles, pero la gramática (que en aquel entonces incluía el saber humanístico en general) era el conocimiento “necesario”, por lo que era una ciencia de la “piedad” ellos, queremos al final de esta Partida hablar de los estudios”, algo que los compiladores de este código hubieron de tomar casi directamente del Privilegium Scholasticum de Federico I (“consideramos oportuno que aquellos lugares, desde los cuales las tierras son iluminadas por la ciencia para obedecer a Dios y a Nos, su ministro, sean amparados con nuestra alabanza y protección a los que obran bien, para que la vida de los súbditos sea formada, y para que los defendamos, con especial afecto, de toda injusticia”

ellos, queremos al final de esta Partida hablar de los estudios”, algo que los compiladores de este código hubieron de tomar casi directamente del Privilegium Scholasticum de Federico I (“consideramos oportuno que aquellos lugares, desde los cuales las tierras son iluminadas por la ciencia para obedecer a Dios y a Nos, su ministro, sean amparados con nuestra alabanza y protección a los que obran bien, para que la vida de los súbditos sea formada, y para que los defendamos, con especial afecto, de toda injusticia”

por Víctor Zorrilla, filósofo

por Víctor Zorrilla, filósofo dieran una solución distinta a la de Santo Tomás. En realidad, ellos no se plantearon ni se habrían planteado siquiera semejante problema. Aristóteles consideraba al comercio antinatural, innecesario e incompatible con la virtud, alegando, además, que no debía permitirse a jornaleros y campesinos entrar al ágora salvo que un magistrado los convocase. Así como el trabajo físico era asunto de esclavos, el comercio en la Grecia clásica era coto de extranjeros

dieran una solución distinta a la de Santo Tomás. En realidad, ellos no se plantearon ni se habrían planteado siquiera semejante problema. Aristóteles consideraba al comercio antinatural, innecesario e incompatible con la virtud, alegando, además, que no debía permitirse a jornaleros y campesinos entrar al ágora salvo que un magistrado los convocase. Así como el trabajo físico era asunto de esclavos, el comercio en la Grecia clásica era coto de extranjeros vida cristiana

vida cristiana

adquirían nuevas tierras. Los monasterios educaban a los talentos más aptos para desempeñar los cargos directivos y administrativos clave, seleccionándolos de entre su abundante y altamente motivado capital humano. Al final, los monasterios brindaron el modelo de negocio que habrían de seguir las grandes firmas y bancos italianos de la Edad Media, que fueron las primeras empresas capitalistas multinacionales de la historia

adquirían nuevas tierras. Los monasterios educaban a los talentos más aptos para desempeñar los cargos directivos y administrativos clave, seleccionándolos de entre su abundante y altamente motivado capital humano. Al final, los monasterios brindaron el modelo de negocio que habrían de seguir las grandes firmas y bancos italianos de la Edad Media, que fueron las primeras empresas capitalistas multinacionales de la historia

natural o una guerra, hay gran carestía de alimentos. Organizándose con otros mercaderes, él empaca trigo en costales o petacas, prepara a sus animales de carga y emprende el viaje. Como a sus compañeros, lo anima el deseo de aventura, el afán de lucrar, el impulso de socorrer al necesitado, la curiosidad del viaje. Poco a poco, sin embargo, los compañeros se van rezagando. Uno se demora visitando a un pariente. A otro le arredran las incomodidades y peligros del viaje. Otros más se entretienen en las tabernas. Nuestro protagonista, en cambio, duerme seis horas, se levanta de madrugada y se arma para defenderse de los salteadores. Despreciando las dificultades, y recordando al hijo enfermo que ha dejado en casa, emprende cada día el camino antes de despuntar el alba. Gracias a su diligencia y tesón, llega al destino justo a tiempo para salvar a un niño, un enfermo o un anciano que, de no recibir el alimento que él trae, habría muerto de inanición.

natural o una guerra, hay gran carestía de alimentos. Organizándose con otros mercaderes, él empaca trigo en costales o petacas, prepara a sus animales de carga y emprende el viaje. Como a sus compañeros, lo anima el deseo de aventura, el afán de lucrar, el impulso de socorrer al necesitado, la curiosidad del viaje. Poco a poco, sin embargo, los compañeros se van rezagando. Uno se demora visitando a un pariente. A otro le arredran las incomodidades y peligros del viaje. Otros más se entretienen en las tabernas. Nuestro protagonista, en cambio, duerme seis horas, se levanta de madrugada y se arma para defenderse de los salteadores. Despreciando las dificultades, y recordando al hijo enfermo que ha dejado en casa, emprende cada día el camino antes de despuntar el alba. Gracias a su diligencia y tesón, llega al destino justo a tiempo para salvar a un niño, un enfermo o un anciano que, de no recibir el alimento que él trae, habría muerto de inanición. como Santo Tomás y muchos otros habitantes de la Europa medieval— de un régimen de libertad

como Santo Tomás y muchos otros habitantes de la Europa medieval— de un régimen de libertad

pierda abiertamente y de repente. Resulta mucho más probable que ésta se erosione poco a poco entre brillantes promesas y expresiones de nobles ideales”

pierda abiertamente y de repente. Resulta mucho más probable que ésta se erosione poco a poco entre brillantes promesas y expresiones de nobles ideales”

por Juan Antonio Gallardo, filósofo

por Juan Antonio Gallardo, filósofo presentó el vocablo Hispanidad como “una unidad de provenir”, con la que “incluir a todos los linajes, a todas las razas espirituales, a las que ha hecho el alma terrena y a la vez celeste de Hispania”. La lengua romance nacida en la región de Castilla, enriquecida y desarrollada en su proceso de crecimiento y expansión, acabaría por expresar toda una cultura y concepción de la realidad que José María Pemán vincularía al “hecho” idiomático español

presentó el vocablo Hispanidad como “una unidad de provenir”, con la que “incluir a todos los linajes, a todas las razas espirituales, a las que ha hecho el alma terrena y a la vez celeste de Hispania”. La lengua romance nacida en la región de Castilla, enriquecida y desarrollada en su proceso de crecimiento y expansión, acabaría por expresar toda una cultura y concepción de la realidad que José María Pemán vincularía al “hecho” idiomático español adoptara estas dos acepciones de la palabra Hispanidad -1º: el conjunto de todos los pueblos de cultura y origen hispánico, diseminados por Europa, América, África y Oceanía, 2º: el conjunto de cualidades que distinguen del resto de las naciones del mundo a los pueblos de estirpe y cultura hispánica”. La propuesta fue aceptada

adoptara estas dos acepciones de la palabra Hispanidad -1º: el conjunto de todos los pueblos de cultura y origen hispánico, diseminados por Europa, América, África y Oceanía, 2º: el conjunto de cualidades que distinguen del resto de las naciones del mundo a los pueblos de estirpe y cultura hispánica”. La propuesta fue aceptada civilizadora de España allende los mares

civilizadora de España allende los mares compilación de otros sucesivos publicados entre 1932 y 1933, surgiría la obra Defensa de la Hispanidad, reeditada en 1938, durante la Guerra Civil

compilación de otros sucesivos publicados entre 1932 y 1933, surgiría la obra Defensa de la Hispanidad, reeditada en 1938, durante la Guerra Civil con los primeros principios del conocimiento. Esta ordenación al fin último de la vida humana apunta a la Bondad Divina que nos atrae gratuitamente. De esta tendencia a la unificación sintética es confirmación y resultado aquel continuo recurso a lo que en la vida psico-moral es motor primero y norma suprema de todo sentimiento y afección, de toda determinación libre y de toda actividad práctica: el fin último de la vida humana

con los primeros principios del conocimiento. Esta ordenación al fin último de la vida humana apunta a la Bondad Divina que nos atrae gratuitamente. De esta tendencia a la unificación sintética es confirmación y resultado aquel continuo recurso a lo que en la vida psico-moral es motor primero y norma suprema de todo sentimiento y afección, de toda determinación libre y de toda actividad práctica: el fin último de la vida humana

por Álvaro Sureda, historiador

por Álvaro Sureda, historiador