por Álvaro Sureda, historiador

por Álvaro Sureda, historiador

“Hablo en italiano con los embajadores, en francés con las mujeres, en alemán con los soldados, en inglés con los caballos y en español con Dios”. Con estas palabras el emperador Carlos I de España y V de Alemania mostraba no sólo su manejo de las lenguas, sino la importancia que concedía a cada una de ellas. Que el español sea la lengua utilizada para dirigirse a Dios, no es mera casualidad, ya que en esta época el papel de gran defensor del cristianismo había sido transferido de los franceses a los españoles. Desde el gobierno de los reyes Católicos hasta la muerte de Carlos II, “el hechizado” (periodo hegemónico del Imperio español), España se alzó con un estandarte: no sólo detuvo el avance islámico y protestante en Europa, sino que se erigió en evangelizadora de buena parte del mundo. Desde las selvas remotas de Sudamérica hasta los confines de Asia, (en tierras filipinas o la isla de los samuráis), grandes evangelizadores dieron la vida en esta empresa. Algunos de los cuales son reconocidos hoy, más por los descendientes de aquellos nativos que por los propios españoles. Como es el caso de San Junípero Serra o San Francisco Xavier, entre muchos otros.

San Junípero Serra es el único europeo representado en las 100 estatuas que forman la rotonda de la sala del Capitolio estadounidense. Unas estatuas que manifiestan la importancia de los personajes más sobresalientes de cada uno de los estados americanos. San Junípero, propuesto por el estado de California, fue un franciscano de Petra (Mallorca), que partió a las Indias con la intención de evangelizar a los nativos del lugar. A él se le atribuye la fundación de las misiones de San Diego, San Carlos en Carmelo, San Antonio, San Gabriel y San Luis Obispo; más tarde le seguirán las de San Francisco, San Juan de Capistrano, Santa Clara y San Buenaventura. Además, se inicia la fundación de Santa Bárbara, que el P. Serra no llegará a ver coronada, porque le visitará antes la hermana muerte[1]. Misiones que más tarde se convirtieron en ciudades. Ciudades que hoy en día son universalmente conocidas.

Otros ejemplos reseñables son Martín de Rada y Jerónimo Martín, miembros de la orden agustiniana, considerados como los primeros evangelizadores de origen español que llegaron a tierras chinas en 1575[2]. En opinión de muchos, Martín de Rada, ha pasado a la historia como un defensor de los derechos indígenas, un Las Casas asiático[3]. En un plano de mayor internacionalización, destaca otro nombre propio: Fray Bartolomé de las Casas, reconocido por su labor en la defensa de los indígenas americanos. Éste seguiría los preceptos de las leyes de Burgos de 1515, promulgadas por los Reyes Católicos; un hecho sin antecedentes en cualquiera de los imperios occidentales. También San Francisco Xavier, jesuita y nuncio de los territorios de la India y el Pacífico de la corona portuguesa, jalona este elenco de misioneros ilustres. Fue el primero en difundir el Evangelio por tierras niponas. La muerte le sobrevino cuando se disponía a cruzar el mar del Japón para llegar a tierras chinas.

Estos ejemplos, al igual que otros muchos no citados, son muestra de que no siempre contamos con ellos a la hora de presentar la historia de España en su integridad. Gracias a estos evangelizadores pudieron constituirse los pilares que permitieron a la corona española establecer relaciones internacionales con comunidades del extrarradio europeo. De este modo, se logró que el mensaje cristiano, con sus principios y costumbres radicados en la dignificación de la persona como reflejo de Dios, se transmitiera en muchos lugares del mundo. De hecho, cuando se propuso a Felipe II el abandono de Filipinas por su falta de rentabilidad económica, el monarca sentenció que España no estaba sólo presente por las riquezas, sino fundamentalmente para propagar la fe en Asia. Una decisión que prolongó la presencia española hasta 1898. En palabras de Ollé: para los colonos novohispanos de las islas, muchos de ellos aún con el recuerdo de la conquista de México a partir de la Española, las Filipinas constituían un poco esas Antillas asiáticas que les permitirían dar el salto al continente (asiático)[4]

Resulta incomprensible, por tanto, que no se conceda la debida importancia a estos hechos, incurriendo en ocasiones en una historia tergiversada, alejada de los datos reales y debidamente contrastados. Es entonces cuando se desvirtúa la historia, convertida en altavoz de leyendas e ideologías.

[1] http://www.franciscanos.org/santoral/junipero02.html

[2] Carta de Martín de Rada a Felipe II Manila, 1 de mayo de 1576, conservada en el Archivo General de Indias. Signatura: Audiencia de Filipinas, Filipinas 84. Localizada y transcrita por Dolors Folch Fornesa.

[3] Alonso, Luis (2008). «Martín de Rada en el laberinto asiático». Revista Huarte de San Juan, Geografía e Historia, 15, 77-89.

[4] Ollé, Manel, La invención de China. Percepciones y estrategias Filipinas respecto a China durante el siglo XVI, Wiesbaden, Harrassowitz Verlag, 2000.

por Antonio Cañellas, historiador

por Antonio Cañellas, historiador español para referirnos al mismo idioma es una cuestión que ha suscitado no poca controversia. En primer lugar, porque la trayectoria en el empleo de dichos vocablos ha variado entre los propios académicos a lo largo de la historia. Ha quedado demostrado que hasta 1924 prevaleció la acepción castellano para titular la Gramática y el Diccionario oficial de la lengua. Esto se explica por la mezcolanza de criterios geopolíticos y de otros estrictamente lingüísticos. En efecto, la Academia había preferido el castellano por una razón erudita (como cuna del idioma), y por otra de carácter político: el deseo del centralismo borbónico de configurar toda la vida nacional según el modelo castellano. Si Sebastián de Covarrubias había apostado por la alternancia al vindicar indistintamente ambos términos en su Tesoro de la lengua castellana o española de 1611, a partir del siglo XVIII prevalece la primera como pauta de uniformización.

español para referirnos al mismo idioma es una cuestión que ha suscitado no poca controversia. En primer lugar, porque la trayectoria en el empleo de dichos vocablos ha variado entre los propios académicos a lo largo de la historia. Ha quedado demostrado que hasta 1924 prevaleció la acepción castellano para titular la Gramática y el Diccionario oficial de la lengua. Esto se explica por la mezcolanza de criterios geopolíticos y de otros estrictamente lingüísticos. En efecto, la Academia había preferido el castellano por una razón erudita (como cuna del idioma), y por otra de carácter político: el deseo del centralismo borbónico de configurar toda la vida nacional según el modelo castellano. Si Sebastián de Covarrubias había apostado por la alternancia al vindicar indistintamente ambos términos en su Tesoro de la lengua castellana o española de 1611, a partir del siglo XVIII prevalece la primera como pauta de uniformización. denominación lengua española) desde la Edad Media, vino a hacerse más oportuna en el Siglo de Oro de nuestra literatura, cuando ya la nación constaba de los reinos de León, Castilla, Aragón y Navarra unidos. Si Castilla fue el alma de esta unidad, los otros reinos colaboraron en el perfeccionamiento de la lengua literaria, bastando recordar en la literatura clásica nombres navarros, aragoneses y valencianos como Huarte, los Argensola, Gracián, Gil Polo y Guillén de Castro, para comprender el exclusivismo del nombre lengua castellana.

denominación lengua española) desde la Edad Media, vino a hacerse más oportuna en el Siglo de Oro de nuestra literatura, cuando ya la nación constaba de los reinos de León, Castilla, Aragón y Navarra unidos. Si Castilla fue el alma de esta unidad, los otros reinos colaboraron en el perfeccionamiento de la lengua literaria, bastando recordar en la literatura clásica nombres navarros, aragoneses y valencianos como Huarte, los Argensola, Gracián, Gil Polo y Guillén de Castro, para comprender el exclusivismo del nombre lengua castellana. director de la RAE entre 1968 y 1982, denominar español al idioma en que se entienden los españoles de todas las regiones es una designación lingüística. Por su parte, calificar al vascuence, al catalán y al gallego como idiomas españoles es una designación geográfico-política, en tanto que perviven y habitan dentro del espacio geográfico de la antigua Hispania y que desde hace siglos conocemos con el nombre de España, país de enorme y variada riqueza cultural. De este modo, si en el siglo XVI triunfó el neologismo de español para referirse al idioma común de España toda, en línea con la constitución de otros idiomas nacionales en el extranjero, ahora parece producirse un retorno a la designación de castellano en las regiones bilingües de España. Pero también en el uso generalizado del término, más por condicionantes de corrección política consagrados en la Constitución de 1978 (que no deja de ser un texto político), que no por criterios estrictamente lingüísticos, a veces ignorados de forma deliberada. Podemos decir con certeza que el español está cimentado sobre el castellano, pero concluir que el español es castellano equivale a decir, según Calleja, que el hombre es un niño. Y es que el castellano es hoy una variedad local del español, como recordara García de Diego y Julio Agustín Sánchez. Si en Francia, país de gran variedad lingüística y dialectal, a nadie se le ocurre llamar francien al français, lengua que tuvo su origen en el dialecto de la Ile-de-France, tampoco debería hacerse lo propio con el español, constriñéndolo exclusivamente a los márgenes de Castilla. Parece claro que tanto España como su idioma común son más anchos que Castilla.

director de la RAE entre 1968 y 1982, denominar español al idioma en que se entienden los españoles de todas las regiones es una designación lingüística. Por su parte, calificar al vascuence, al catalán y al gallego como idiomas españoles es una designación geográfico-política, en tanto que perviven y habitan dentro del espacio geográfico de la antigua Hispania y que desde hace siglos conocemos con el nombre de España, país de enorme y variada riqueza cultural. De este modo, si en el siglo XVI triunfó el neologismo de español para referirse al idioma común de España toda, en línea con la constitución de otros idiomas nacionales en el extranjero, ahora parece producirse un retorno a la designación de castellano en las regiones bilingües de España. Pero también en el uso generalizado del término, más por condicionantes de corrección política consagrados en la Constitución de 1978 (que no deja de ser un texto político), que no por criterios estrictamente lingüísticos, a veces ignorados de forma deliberada. Podemos decir con certeza que el español está cimentado sobre el castellano, pero concluir que el español es castellano equivale a decir, según Calleja, que el hombre es un niño. Y es que el castellano es hoy una variedad local del español, como recordara García de Diego y Julio Agustín Sánchez. Si en Francia, país de gran variedad lingüística y dialectal, a nadie se le ocurre llamar francien al français, lengua que tuvo su origen en el dialecto de la Ile-de-France, tampoco debería hacerse lo propio con el español, constriñéndolo exclusivamente a los márgenes de Castilla. Parece claro que tanto España como su idioma común son más anchos que Castilla. concepción misma de la nación en la que poco creen quienes así lo alientan, repercutiendo en el absurdo prejuicio de no llamar a la lengua española por su nombre. Un título que, por otro lado, se refiere de modo integrador y unívoco a la lengua que hablan en su rica diversidad cerca de quinientos millones de personas en todo el mundo. Cuestión ya considerada en su día por Camilo José Cela, premio Nobel de Literatura en 1989, y que cierra −a modo de síntesis− lo razonado hasta aquí:

concepción misma de la nación en la que poco creen quienes así lo alientan, repercutiendo en el absurdo prejuicio de no llamar a la lengua española por su nombre. Un título que, por otro lado, se refiere de modo integrador y unívoco a la lengua que hablan en su rica diversidad cerca de quinientos millones de personas en todo el mundo. Cuestión ya considerada en su día por Camilo José Cela, premio Nobel de Literatura en 1989, y que cierra −a modo de síntesis− lo razonado hasta aquí:

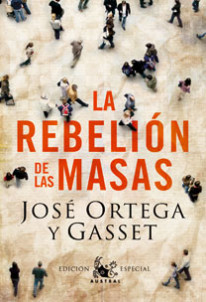

también al plano social, económico y cultural. De forma absoluta en la Rusia comunista, y relativa −en distinto grado− en la Italia fascista o la Alemania nazi. Este proceso paulatino de anulación del individuo en favor de la colectividad, encuadrada en este caso de un modo jerárquico por aquellos Estados, fue el objeto de las denuncias de varios intelectuales.

también al plano social, económico y cultural. De forma absoluta en la Rusia comunista, y relativa −en distinto grado− en la Italia fascista o la Alemania nazi. Este proceso paulatino de anulación del individuo en favor de la colectividad, encuadrada en este caso de un modo jerárquico por aquellos Estados, fue el objeto de las denuncias de varios intelectuales. por Oswald Spengler para explicar el auge y declive de Occidente, comparándolo con las distintas etapas biológicas del ser humano, no significaba una renuncia a sentar las bases para un renacimiento. Una vez constatada la defunción de toda una civilización, había que preparar el camino para que surgiera otra mejor. Por eso pensó el profesor alemán que Hitler estaría llamado a imprimir en la cultura germana el viejo espíritu de dirección y disciplina prusiano como método para contener y aun neutralizar el dominio del hombre-masa. Según Ortega, la caracterización de este tipo humano se habría originado con motivo de un crecimiento económico continuado y la participación general en sus beneficios. La convicción de que el progreso carecería de límites, alimentaría una mentalidad vulgar, poco formada en inteligencia y virtudes, como el deber, la autoexigencia o el servicio. De ahí la vindicación de élites que, con independencia de su procedencia social, estuvieran culturalmente formadas en el sentido más pleno de la palabra. Es decir, de un modo integral: conforme a la virtud personal y a la unidad del saber. El propósito era análogo al expuesto por

por Oswald Spengler para explicar el auge y declive de Occidente, comparándolo con las distintas etapas biológicas del ser humano, no significaba una renuncia a sentar las bases para un renacimiento. Una vez constatada la defunción de toda una civilización, había que preparar el camino para que surgiera otra mejor. Por eso pensó el profesor alemán que Hitler estaría llamado a imprimir en la cultura germana el viejo espíritu de dirección y disciplina prusiano como método para contener y aun neutralizar el dominio del hombre-masa. Según Ortega, la caracterización de este tipo humano se habría originado con motivo de un crecimiento económico continuado y la participación general en sus beneficios. La convicción de que el progreso carecería de límites, alimentaría una mentalidad vulgar, poco formada en inteligencia y virtudes, como el deber, la autoexigencia o el servicio. De ahí la vindicación de élites que, con independencia de su procedencia social, estuvieran culturalmente formadas en el sentido más pleno de la palabra. Es decir, de un modo integral: conforme a la virtud personal y a la unidad del saber. El propósito era análogo al expuesto por Spengler. Esto es: que aquellas minorías se alzaran verdaderamente con la dirección de los asuntos públicos para regir y orientar debidamente al resto. Dicho de otro modo, despojar al pretendido derecho a la vulgaridad de su consideración de virtud para reducirla a su verdadera condición de defecto. La implantación de un sistema de certezas, fundado sobre el criterio objetivo de la razón, constituiría el medio para poder alcanzar esa meta. De ahí la inspiración en las enseñanzas de aquellos clásicos greco-latinos que reconocerían la realidad misma de la naturaleza humana y de sus distintas dimensiones, abogando por su equilibrio y armonía.

Spengler. Esto es: que aquellas minorías se alzaran verdaderamente con la dirección de los asuntos públicos para regir y orientar debidamente al resto. Dicho de otro modo, despojar al pretendido derecho a la vulgaridad de su consideración de virtud para reducirla a su verdadera condición de defecto. La implantación de un sistema de certezas, fundado sobre el criterio objetivo de la razón, constituiría el medio para poder alcanzar esa meta. De ahí la inspiración en las enseñanzas de aquellos clásicos greco-latinos que reconocerían la realidad misma de la naturaleza humana y de sus distintas dimensiones, abogando por su equilibrio y armonía. vicios en el existir humano. La sobreabundancia, el consumo desenfrenado, la falta de sobriedad y de dominio de sí, darían al traste con la auténtica formación del hombre. El mismo que, llegado el caso, habría de convencerse de las potencialidades ordenadas de su inteligencia, sociabilidad y libertad, para orillar cualquier caricatura representada por el hombre vulgar y chabacano, ligada a la imagen del “niño mimado” (prototipo psicológico del hombre-masa). El capricho, el arbitrio, el sentimiento versátil o la apetencia voluble prevalecerían entonces frente a la pauta objetiva, ceñida a lo razonable dentro de cada contexto.

vicios en el existir humano. La sobreabundancia, el consumo desenfrenado, la falta de sobriedad y de dominio de sí, darían al traste con la auténtica formación del hombre. El mismo que, llegado el caso, habría de convencerse de las potencialidades ordenadas de su inteligencia, sociabilidad y libertad, para orillar cualquier caricatura representada por el hombre vulgar y chabacano, ligada a la imagen del “niño mimado” (prototipo psicológico del hombre-masa). El capricho, el arbitrio, el sentimiento versátil o la apetencia voluble prevalecerían entonces frente a la pauta objetiva, ceñida a lo razonable dentro de cada contexto. La democracia como norma de derecho político −que debiera garantizar la ordenada representatividad del pueblo con miras al bien común según los márgenes de la libertad responsable−, degeneraría entonces en plebeyismo. Esto es, en el intento de trocar la igualdad de los hombres ante la ley (resultado, a decir de los filósofos escolásticos, de la esencia espiritual, racional, libre y social de la naturaleza humana creada por Dios, que constituiría el fundamento de su dignidad) por la imposición del igualitarismo nivelador en todos los órdenes de la vida. Una tendencia que, en la práctica, arrumbaría cualquier principio elemental de justicia. Y es que si ésta consiste en dar a cada persona lo que en derecho le corresponde, se infiere que −en lo contingente− las circunstancias y necesidades de cada cual son bien distintas y no pueden tratarse de la misma manera ni utilizarse igual medida.

La democracia como norma de derecho político −que debiera garantizar la ordenada representatividad del pueblo con miras al bien común según los márgenes de la libertad responsable−, degeneraría entonces en plebeyismo. Esto es, en el intento de trocar la igualdad de los hombres ante la ley (resultado, a decir de los filósofos escolásticos, de la esencia espiritual, racional, libre y social de la naturaleza humana creada por Dios, que constituiría el fundamento de su dignidad) por la imposición del igualitarismo nivelador en todos los órdenes de la vida. Una tendencia que, en la práctica, arrumbaría cualquier principio elemental de justicia. Y es que si ésta consiste en dar a cada persona lo que en derecho le corresponde, se infiere que −en lo contingente− las circunstancias y necesidades de cada cual son bien distintas y no pueden tratarse de la misma manera ni utilizarse igual medida. Berdiaeff−, capaz de regenerar la cultura (informadora de las mentalidades y las costumbres) desde las mociones de la inteligencia y del espíritu cristiano hasta alumbrar un auténtico renacimiento, dependerá de muchos factores. Si las minorías integralmente formadas no toman conciencia de su misión −acorde con una correcta concepción antropológica− aunándose con valor para llevarla a cabo, difícilmente se producirá esta perentoria vertebración. Preservar y perfeccionar la civilización exige una labor de enderezamiento constante capitaneada por los mejores. En esto Ortega acertó de lleno.

Berdiaeff−, capaz de regenerar la cultura (informadora de las mentalidades y las costumbres) desde las mociones de la inteligencia y del espíritu cristiano hasta alumbrar un auténtico renacimiento, dependerá de muchos factores. Si las minorías integralmente formadas no toman conciencia de su misión −acorde con una correcta concepción antropológica− aunándose con valor para llevarla a cabo, difícilmente se producirá esta perentoria vertebración. Preservar y perfeccionar la civilización exige una labor de enderezamiento constante capitaneada por los mejores. En esto Ortega acertó de lleno.

Francis Bacon aplicó al estudio de las ciencias en la Inglaterra de comienzos del siglo XVII, sentó las bases para que en la siguiente centuria anidaran los postulados teóricos de las revoluciones liberales. Esta correlación entre el pensamiento en boga –sujeto a la cultura predominante de cada tiempo− y la práctica política, se ha ido consumando a lo largo de la historia.

Francis Bacon aplicó al estudio de las ciencias en la Inglaterra de comienzos del siglo XVII, sentó las bases para que en la siguiente centuria anidaran los postulados teóricos de las revoluciones liberales. Esta correlación entre el pensamiento en boga –sujeto a la cultura predominante de cada tiempo− y la práctica política, se ha ido consumando a lo largo de la historia. apoyatura firme si no reside en la inmutabilidad de lo ético, sólo podría enmendarse −a decir de Sócrates− desde una inteligencia subordinada a la verdad objetiva[3]. Aquella que, según el filósofo griego, articularía la virtud en cuanto disposición de la conducta humana para conformar sus acciones con arreglo a la ley moral inscrita en su propia naturaleza, tal como luego desarrollaría Aristóteles. Para su maestro, Platón, esa naturaleza sería en sí un reflejo de las ideas divinas. Una cuestión indirectamente tratada en su obra política, donde abogaría por un gobierno guiado por la virtud de la sabiduría, cuyo ideal remitiría a una trascendencia luego materializada en la realidad concreta.

apoyatura firme si no reside en la inmutabilidad de lo ético, sólo podría enmendarse −a decir de Sócrates− desde una inteligencia subordinada a la verdad objetiva[3]. Aquella que, según el filósofo griego, articularía la virtud en cuanto disposición de la conducta humana para conformar sus acciones con arreglo a la ley moral inscrita en su propia naturaleza, tal como luego desarrollaría Aristóteles. Para su maestro, Platón, esa naturaleza sería en sí un reflejo de las ideas divinas. Una cuestión indirectamente tratada en su obra política, donde abogaría por un gobierno guiado por la virtud de la sabiduría, cuyo ideal remitiría a una trascendencia luego materializada en la realidad concreta.

libertad innata al estado de naturaleza del hombre se habrían trastocado a causa de su propio progreso, al generar estructuras opresivas y asfixiantes, contrarias a su visión idílica del buen salvaje. Esta maldad de los hombres cuando viven en sociedad, aparte de manifestar la contradicción existente entre la supuesta naturaleza bondadosa postulada por el autor y las malas obras resultantes, acabó generando una propuesta singular.

libertad innata al estado de naturaleza del hombre se habrían trastocado a causa de su propio progreso, al generar estructuras opresivas y asfixiantes, contrarias a su visión idílica del buen salvaje. Esta maldad de los hombres cuando viven en sociedad, aparte de manifestar la contradicción existente entre la supuesta naturaleza bondadosa postulada por el autor y las malas obras resultantes, acabó generando una propuesta singular. admite que este es el objeto de toda política, íntimamente ligado al fomento de la virtud, se entenderá que para esos autores el sufragio popular tenga una importancia relativa en cuanto a la legitimación del poder. El derecho que concurre en una sociedad de elegir a sus representantes para el cumplimiento de los propósitos citados, implica entonces el ejercicio responsable y regulado de esta facultad, que ni debe conculcar los derechos naturales, propios de la dignidad de la persona, ni los principios básicos que −según esos parámetros− sostienen la convivencia y la paz pública[11].

admite que este es el objeto de toda política, íntimamente ligado al fomento de la virtud, se entenderá que para esos autores el sufragio popular tenga una importancia relativa en cuanto a la legitimación del poder. El derecho que concurre en una sociedad de elegir a sus representantes para el cumplimiento de los propósitos citados, implica entonces el ejercicio responsable y regulado de esta facultad, que ni debe conculcar los derechos naturales, propios de la dignidad de la persona, ni los principios básicos que −según esos parámetros− sostienen la convivencia y la paz pública[11].