por Víctor Zorrilla, filósofo

por Víctor Zorrilla, filósofo

Tras la independencia argentina, obtenida efectivamente en 1810 y declarada oficialmente en 1816, la sociedad se dividió en bandos de unitarios y federales, los primeros abogando en pro del control de las provincias interiores por parte de Buenos Aires —sustituyendo así esta última al gobierno español—; los segundos oponiéndose a este control. La contienda se saldaría con el triunfo de los federales y el ascenso al poder del estanciero Juan Manuel de Rosas, quien tiranizaría al país durante veinte años antes de ser derrotado por Justo José de Urquiza en 1852.

La descripción de la pampa y su gente funge para Sarmiento como introducción al drama que pretende narrar, el de la vida y muerte del caudillo riojano Juan Facundo Quiroga. A través de la biografía de Facundo, Sarmiento ofrece al lector el aspecto de la facción triunfadora en Argentina, la de la barbarie, representada por Facundo, Rosas y los gauchos. La obra se constituye, así, en un arma propagandística contra la dictadura. Sarmiento elije a Facundo para que revele a Rosas y a la barbarie que su gobierno encarna[1]. El personaje ofrecía, además, a diferencia de Rosas, la ventaja de haber muerto. Aun así, Facundo, salvaje, campestre y rudimentario, no pasa de ser un barrunto del dictador. La crueldad y la violencia, que en Facundo eran meramente instintivas, se hallaron en Rosas perfeccionadas y sistematizadas[2].

La juventud de Facundo, transcurrida entre juegos de apuestas, cuchilladas y algún trabajo ocasional como peón, da un vuelco cuando participa en la represión de un motín en la prisión de San Luis, donde a la sazón se hallaba recluido[3]. Reivindicado así ante el poder oficial, inicia una carrera ascendente característica en la que este poder, crónicamente débil y temeroso de los caudillos, les proporcionará cargos en la campaña —en el caso de Facundo, el de sargento mayor de las milicias de Los Llanos— para mantenerlos en su favor. Este procedimiento prepararía el triunfo de los caudillos y, a la postre, el ascenso de Rosas al poder.

La información anecdótica que Sarmiento ofrece sobre la vida y avatares de Facundo es amplia y rica en detalle; ahorraré aquí la narración de las numerosas muertes, fusilamientos, extorsiones, torturas y atrocidades perpetradas por el personaje. Su sistema —si cabe llamarlo así— consistía en la opresión; su éxito se basaba en el terror:

He aquí su sistema todo entero: el terror sobre el ciudadano, para que abandone su fortuna; el terror sobre el gaucho, para que con su brazo sostenga una causa que ya no es la suya: el terror suple a la falta de actividad y de trabajo para administrar, suple el entusiasmo, suple a la estrategia, suple a todo. Y no hay que alucinarse: el terror es un medio de gobierno que produce mayores resultados que el patriotismo y la espontaneidad. […] Es verdad que degrada a los hombres, los empobrece, les quita toda elasticidad de ánimo, que en un día, en fin, arranca en los estados lo que habrían podido dar en diez años: pero ¿qué importa todo esto al Zar de la Rusia, al jefe de los bandidos o al Caudillo argentino?[4]

En la obra de Sarmiento, Facundo aparece revestido de caracteres que lo convierten en el arquetipo de un personaje americano —y no solo argentino— típico: el caudillo[5]. Facundo representa al hombre, al “macho” latinoamericano, que se gloría de su valentía, su fuerza física y, sobre todo, su capacidad de someter a las personas a su voluntad arbitraria. Octavio Paz alude a este fenómeno en su famosa disquisición sobre el macho:

El “Macho” es el Gran Chingón. Una palabra resume la agresividad, impasibilidad, invulnerabilidad, uso descarnado de la violencia, y demás atributos del “macho”: poder. La fuerza, pero desligada de toda noción de orden: el poder arbitrario, la voluntad sin freno ni cauce.[6]

Se trata, en fin, del criminal sanguinario y despiadado que, incomprensiblemente, es admirado por el vulgo, que lo ve con asombro, temor y admiración[7]. Pero un mundo de machos trae consigo otros males sociales:

en un mundo de chingones —explica Octavio Paz—, de relaciones duras, presididas por la violencia y el recelo, en el que nadie se abre ni se raja y todos quieren chingar, las ideas y el trabajo cuentan poco. Lo único que vale es la hombría, el valor personal, capaz de imponerse.[8]

Un mundo de machos perjudica no sólo al ámbito económico o productivo, sino que mina también las bases sociales de la democracia y del genuino debate político, al propiciar el servilismo ante los poderosos, especialmente en la casta política. El chingón se rodea de una mesnada de lambiscones que suelen tener todos los rasgos de los aduladores. La vida política —explica Paz— se resiente de una deplorable consecuencia de esta situación: la adhesión a las personas y no a los principios o ideas[9]. No es fácil encontrar otra explicación para el hecho de que los grandes debates ideológicos de la política europea del siglo XX hayan estado en buena medida ausentes, por ejemplo, en la política mexicana. El discurso oficial subrayaba el carácter único del sistema político mexicano, insinuando que este no era una copia servil de algún modelo extranjero sino una creación propia, original y adaptada a la indiosincracia del país. Ya Sarmiento nos hizo ver el peligro inherente en esta concepción ingenua y sentimentalista de la nacionalidad, que tiende a desembocar en el desprecio aldeano de lo extranjero y el empobrecimiento cultural e intelectual[10].

Es cierto que la noción de lo “americano” —y, para el caso, lo indígena— tiene para Sarmiento una connotación negativa, yendo casi siempre asociada a la barbarie. Pero, como comenta R. Yahni, la separación entre civilización y barbarie en el Facundo es porosa, como lo es la división entre federal y unitario[11]. En realidad, Sarmiento no aboga por la negación o la anulación de lo americano, sino por su perfeccionamiento en el seno de la civilización moderna[12]. En este sentido, Sarmiento es ajeno a todo provincianismo y a todo espíritu de aldea: “[s]abe que nuestro patrimonio —explica Borges— no debe reducirse a los haberes del indio, del gaucho y del español; que podemos aspirar a la plenitud de la cultura occidental, sin exclusión alguna”[13]. Esta actitud, claro está, lo distancia de una buena parte del pensamiento hispanoamericano desde José Martí.

Martí consideraba que, para librar a un país de la tiranía, había que conocerlo y gobernarlo conforme a este conocimiento. Por ello, era fundamental el análisis de los rasgos peculiares de los pueblos americanos y de los factores que intervienen en cada país. “A adivinar salen los jóvenes del mundo —se queja— con antiparras yankees o francesas, y aspiran a dirigir un pueblo que no conocen”. Para resolver un problema, hay que conocer sus elementos. Hasta aquí, Martí concuerda con Sarmiento; este último pretende, justamente, estudiar la sociedad argentina en sus elementos integrantes para poder entender los males que la aquejan. Pero el discurso de Martí da un giro que lo lleva a un punto en el que nunca encontraríamos a Sarmiento:

La Universidad europea ha de ceder a la Universidad Americana. La historia de América, de los incas acá, ha de enseñarse al dedillo, aunque no se enseñe la de los arcontes de Grecia. Nuestra Grecia es preferible a la Grecia que no es nuestra. Nos es más necesaria. Los políticos nacionales han de remplazar a los políticos exóticos. Injértese en nuestras repúblicas el mundo; pero el tronco ha de ser el de nuestras repúblicas.[14]

Extraña paradoja: ¿de dónde aprendió el mundo qué es la democracia, si no de Grecia, único reducto en el mundo antiguo sustraído al despotismo? El estudio de las teocracias imperiales inca y azteca ¿constituye acaso la mejor escuela para el ejercicio de las libertades ciudadanas? No queda claro, por lo demás, a qué viene la distinción que hace Martí entre “Nuestra Grecia” y “la Grecia que no es nuestra”: hijo de españoles, educado en la sociedad colonial, con estudios en la Universidad de Madrid y licenciado en Derecho y en Filosofía y Letras por la Universidad de Zaragoza, no resulta fácil adivinar en qué sentido pudiera haber, para él, más de una Grecia. Finalmente, en un autor hispánico que emplea el discurso racional y la argumentación para promover sus opiniones políticas, y que considera a la universidad como un órgano adecuado para la difusión de las mismas, es de suponerse que el tronco cultural sea occidental.

En este sentido, Sarmiento puede enseñarnos a ampliar la perspectiva y a superar los complejos de inferioridad y de pretendida “periferia” que tanto han aquejado a algunos de nuestros intelectuales, para revalorar la riqueza de una tradición que es nuestra por herencia y que no tendría por qué no serlo también por elección. Para quienes acusan a Sarmiento de “europeizante”, José Vasconcelos explica oportunamente que[p]or europeizar entendía Sarmiento imponer en la América las reglas del gobierno civilizado sobre el furor destructivo de los caudillos, castigar el asesinato en vez de premiarlo con la Presidencia, normalizar el ejercicio del voto para la designación del gobernante, dulcificar las costumbres, otorgar garantías al trabajo y a la vida, difundir la ilustración, combatir la ignorancia y extirpar la tiranía.[15]

En suma, se trataría de, atendiendo a las características propias de cada país, asumir los valores y gozar de los beneficios de la cultura europea y universal. Sarmiento deplora la decadencia de las ciudades, del comercio y de la industria argentinas a causa de la violencia y la ambición de los caudillos, que imponen efectivamente una especie de gobierno sin ley. La clase media conformada por profesionistas, abogados, médicos, comerciantes, industriales, propietarios, ha tenido que exiliarse o ha visto interrumpidas sus empresas por las guerras continuas y la inseguridad. Instalado Rosas en el poder, la economía argentina involuciona por causa de un gobierno miope y represivo que impide la navegación de los ríos, suprime los correos y monopoliza las rentas del puerto de Buenos Aires. Entre tanto, la sociedad argentina, asentada en un territorio rico y abundante en recursos naturales, languidece en el atraso, la pobreza y la inacción[16].

No puedo dejar de señalar en el Facundo otro aspecto digno de atención: el recurso a la bandera de la religión —incluso en un sentido literal— con oscuros propósitos partidistas: “Religión o Muerte” rezaba, bajo una calavera, el lema en la divisa de Facundo. No se trata, sin embargo, de un aspecto privativo de Facundo: mientras enviaba a sus hordas de mazorqueros a asesinar y a aterrorizar, Rosas ponía su propia imagen en los altares y se hacía cantar tedéums en las iglesias[17]. Puede tratarse de un caso típico, casi universal, diríamos, de instrumentalización de la religión con fines políticos. Pero en la América hispánica este uso, que se extiende mucho más allá de la política, parece adquirir un tinte peculiar y siniestro, no exclusivo de los caudillos argentinos del diecinueve ni de la dictadura de Rosas. Lo vemos, recientemente, en los groseros cultos “sincréticos” de los criminales mexicanos —que tanta fascinación han despertado, por alguna razón, en antropólogos nacionales y extranjeros— y en la aberrante devoción mariana de los narcotraficantes y sicarios colombianos[18].

Conclusión

La historia de los países hispanoamericanos hasta la fecha muestra que el Facundo siempre fue, y sigue siendo, actual y relevante. El Facundo, lamentablemente, nos describe aún. Que una obra literaria o ensayística mantenga su relevancia y actualidad suele constituir un título honroso para ella misma y para la cultura que la produjo. Más honroso sería para Hispanoamérica que esta obra pasara a representar un pasado asimilado y superado, y que nos interesara solo por su calidad litararia y su valor como retrato de una época pretérita, más primitiva, en la que nos aquejaban males propios de sociedades poco evolucionadas, que no gozan aún plenamente de los beneficios de la civilización. Sin embargo, la impunidad insolente y descarada, el despotismo, el poder ejercido sin formas y sin transparencia, el desprecio del trabajo arduo y honrado y de la convivencia pacífica fundada en la justicia, males todos ellos que describe y deplora el Facundo, siguen siendo nuestros males.

Algunos señalan como raíz de los mismos a la colonización española. Ingenua impertinencia: ningún país americano ha estado políticamente sometido a España en más de cien años; en la mayoría de los casos, casi doscientos años han transcurrido ya desde la independencia. Por otro lado, la diferencia entre España y las culturas hispánicas de América es tal que, a día de hoy, carece casi de sentido referirse a la Hispanidad como si esta constituyera una unidad cultural[19]. La servidumbre pudo ser impuesta en otra época, a otras generaciones; el servilismo, en cambio, emana de una decisión personal y moralmente responsable. De igual manera, no puede imponerse a una persona el concepto que ha de formarse de sí misma: el complejo de inferioridad, que hace que el despotismo sea tolerable y aun deseable, se cultiva voluntariamente. Los pueblos hispanoamericanos tendríamos que hacernos cargo de lo que somos y de nuestro destino. Sin constituir un recetario de soluciones, el Facundo mantiene su capacidad original de mostrarnos la dramática alternativa que aún enfrentamos y de sugerirnos el camino a seguir. Ya había advertido Borges que, “si lo hubiéramos canonizado como nuestro libro ejemplar, otra sería nuestra historia y mejor”[20]. Ojalá que sepamos hacernos eco del consejo de este otro argentino universal. Así, la barbarie dejará de ser, deseablemente, la protagonista constante de nuestra historia.

[1] La vida de Facundo —explica R. Yahni— interesa a Sarmiento “en cuanto ella es la revelación, la demostración del secreto de la barbarie”. R. Yahni, “Introducción” a D. F. Sarmiento, Facundo, p. 16.

[2] “Facundo […] está vivo […] en Rosas, su heredero, su complemento: su alma ha pasado en este otro molde más acabado, más perfecto; y lo que en él era sólo instinto, iniciación, tendencia, convirtióse en Rosas en sistema, efecto y fin; la naturaleza campestre, colonial y bárbara, cambióse en esta metamorfosis en arte, en sistema y en política regular”. D. F. Sarmiento, Facundo, pp. 38-39. “Facundo es un tipo de la barbarie primitiva: no conoció sujeción de ningún género; su cólera era la de las fieras […]; en todos sus actos mostrábase el hombre bestia aún, sin ser por eso estúpido, ni carecer de elevación de miras.” D. F. Sarmiento, Facundo, p. 141. Evidentemente, Sarmiento no niega que Facundo haya sido poseedor de un gran talento: sin él, le hubiera sido imposible elevarse hasta donde llegó, quedándose, como mucho, en un malhechor común. Las particulares circunstancias de la geografía y la sociedad argentinas lo impulsaron a convertirse en el caudillo y criminal de alto calibre: “En todas las sociedades despotizadas —explica Sarmiento—, las grandes dotes naturales van a perderse en el crimen […]. Hay una necesidad para el hombre de desenvolver sus fuerzas, su capacidad y su ambición que cuando faltan los medios legítimos, él se forja un mundo con su moral y con sus leyes aparte, y en él se complace en mostrar que había nacido Napoleón o César.” D. F. Sarmiento, Facundo, p. 101.

[3] D. F. Sarmiento, Facundo, pp. 138-139.

[4] D. F. Sarmiento, Facundo, pp. 227-228.

[5] “Facundo, expresión fiel de una manera de ser de un pueblo, de sus preocupaciones e instintos […] es el personaje histórico más singular, más notable, que puede presentarse a la contemplación de los hombres que comprenden que un caudillo que encabeza un gran movimiento social no es más que el espejo en que se reflejan en dimensiones colosales las creencias, las necesidades, preocupaciones y hábitos de una nación”. D. F. Sarmiento, Facundo, p. 48.

[6] Octavio Paz, El laberinto de la soledad, Cátedra, Madrid, 2004, p. 219.

[7] “Rodeábase [Facundo] de misterios y haciéndose impenetrable, valiéndose de una sagacidad natural, una capacidad de observación no común, y de la credulidad del vulgo, fingía una presciencia de los acontecimientos, que le daba prestigio y reputación entre las gentes vulgares”. D. F. Sarmiento, Facundo, p. 142. “[Los hechos de Facundo] han servido eficazmente para labrarle una reputación misteriosa entre hombres groseros, que llegaban a atribuirle poderes sobrenaturales.” D. F. Sarmiento, Facundo, p. 144.

[8] O. Paz, El laberinto de la soledad, p. 216.

[9] Ibidem.

[10] D. F. Sarmiento, Facundo, pp. 338-339.

[11] R. Yahni, “Introducción”, pp. 14-16. “Son los vasos comunicantes [entre civilización y barbarie] aquello que permite comprender la historia argentina y la biografía de Facundo Quiroga, al mostrar que las fuerzas de la barbarie sirvieron también para corregir (nivelar) los errores culpables que la fantasía de unos intelectuales ilustrados cometieron [sic]”. Ibid., p. 16.

[12] “Cuando haya un gobierno culto y ocupado de los intereses de la nación, ¡qué de empresas, qué de movimiento industrial! Los pueblos pastores ocupados de propagar los merinos que producen millones y entretienen a toda hora del día millares de hombres; las provincias de San Juan y Mendoza consagradas a la cría del gusano de seda, que con apoyo y protección del Gobierno carecerían de brazos en cuatro años para los trabajos agrícolas e industriales que requiere; las provincias del Norte entregadas al cultivo de la caña de azúcar, el añil que se produce espontáneamente; los litorales de los ríos, con la navegación libre que daría movimiento y vida a la industria del interior. En medio de este movimiento, ¿quién hace la guerra, para conseguir qué? A no ser que haya un gobierno tan estúpido como el presente que huelle todos estos intereses, y en lugar de dar trabajo a los hombres, los lleve a los ejércitos a hacer la guerra al Uruguay, al Paraguay, al Brasil, a todas partes en fin.” D. F. Sarmiento, Facundo, p. 369 (subrayado en el original).

[13] Jorge Luis Borges, “Prólogo” a D. F. Sarmiento, Recuerdos de provincia, Emecé, Buenos Aires, [1944], p. 13.

[14] José Martí, “Nuestra América”, en Leopoldo Zea (comp.), Fuentes de la cultura latinoamericana, vol. 1, FCE, México, 1993, p. 123. El texto es de 1891.

[15] José Vasconcelos, Indología, en id., Obras completas, vol. 2, Libreros Mexicanos Unidos, México, 1958, p. 1237.

[16] D. F. Sarmiento, Facundo, pp. 275-279.

[17] D. F. Sarmiento, Facundo, 315-318.

[18] En su autobiografía, Ernesto Cardenal aporta este notable testimonio: “Colombia es país más católico de América Latina. Los conservadores tenían su Virgen, que era la Virgen del Carmen, y los liberales tenían otra […]. Y los dos partidos se mataban entre sí. Y se siguen matando. Y cada uno con su Virgen, supongo. En los pueblitos la persona más importante es el cura; y la casa mejor es la del cura. Un sacerdote, Camilo Torres, creó un movimiento de liberación, y después fue guerrillero. Más tarde otro sacerdote, el padre Pérez, fue el jefe de esa guerrilla. Mientras el cardenal de Bogotá era mariscal de las fuerzas armadas. Un país en concordato con el Vaticano, cuando yo creo que no hay más países con concordato. Un país mariano, de devoción al Corazón de Jesús, de primeros viernes, de promesas, de peregrinaciones, de procesiones, escapularios, rosarios de la aurora a las cuatro de la mañana, adoración al santísimo, los niños en uniforme yendo a misa obligatoria los domingos, en algunos colegios a misa diaria, entierros solemnes con varios sacerdotes cantando hasta el cementerio, y campanas por dondequiera, y todas las órdenes religiosas imaginables, y por todas partes noviciados y seminarios. Colombia es el país más católico de América Latina, y Antioquia, donde nosotros estábamos, es el departamento más católico de Colombia. Allí la interjección más común de los hombres es “¡Ave María!” Allí en casi todas las casas se reza todas las noches el rosario y muchas oraciones más y también novenas […]. Antioquia es el lugar de las buenísimas empanaditas de maíz, que las señoras venden en los atrios de las iglesias para recaudar fondos para la parroquia. Y allí se ha visto a un cura cargando una gran cruz en la que clava los billetes que le dan hasta que la cruz queda toda cubierta de billetes. Y allí en el futbol el portero descuida la defensa ante la bola que se acerca por estarse persignando y besando la cruz que hace con los dedos. Y actualmente con el narcotráfico, los llamados sicarios, los niños organizados para asesinar, son devotos de la Virgen de Sabaneta, su patrona, y van a ella a rezarle (como los toreros a la Macarena antes de la corrida) para que no les falle la puñalada o el tiro. ¡Cuánta religiosidad ha habido en Antioquia, ave María!” Ernesto Cardenal, Memorias, 2. Las ínsulas extrañas, FCE, México, 2003, pp. 14-15.

[19] Véase un comentario muy interesante al respecto en Miguel Saralegui, “España y Latinoamérica: identidades y diferencias”, Revista de Occidente, 419 (abril 2016), pp. 70-83.

[20] J. L. Borges, Prólogos, p. 213.

por Luis Suárez, Real Academia de la Historia

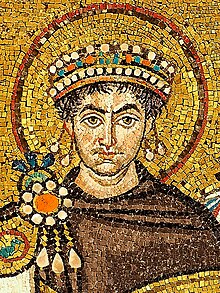

por Luis Suárez, Real Academia de la Historia  confesionalidad religiosa de la comunidad política encarnada por la monarquía. De aquí que la función regia consistiera en el ejercicio de la soberanía, definida como poderío real absoluto para significar, no una potestad sin límites, sino que por encima de los reyes no había una instancia superior a la que pudiera apelarse, a modo de los altos tribunales de nuestro tiempo. Y es que el oficio de reinar era considerado equivalente al cumplimiento de la ley. Por eso también se llamaba señoría mayor de justicia. En consecuencia, el cometido de los reyes no podía ser arbitrario, sino acorde con el derecho. Es decir, conforme a aquello que es justo por naturaleza y se dispone rectamente al bien de la comunidad política según el orden moral, del que ˗además˗ la Iglesia Católica se presenta como su custodia. Esto implica una estrecha colaboración en la tarea compartida de procurar la salud espiritual de los súbditos de cada reino, pues los eran a un tiempo del rey y de la Iglesia. Esta idea contribuyó a acentuar la conciencia de que el mismo Dios es quien escoge a los reyes, mediante el nacimiento, para imponerles el deber ˗que no el derecho˗ de reinar, exigiéndoles después rigurosa cuenta. Cumpliendo tal obligación, debían prestar servicio a los súbditos que, organizados en estamentos, aparecían como los

confesionalidad religiosa de la comunidad política encarnada por la monarquía. De aquí que la función regia consistiera en el ejercicio de la soberanía, definida como poderío real absoluto para significar, no una potestad sin límites, sino que por encima de los reyes no había una instancia superior a la que pudiera apelarse, a modo de los altos tribunales de nuestro tiempo. Y es que el oficio de reinar era considerado equivalente al cumplimiento de la ley. Por eso también se llamaba señoría mayor de justicia. En consecuencia, el cometido de los reyes no podía ser arbitrario, sino acorde con el derecho. Es decir, conforme a aquello que es justo por naturaleza y se dispone rectamente al bien de la comunidad política según el orden moral, del que ˗además˗ la Iglesia Católica se presenta como su custodia. Esto implica una estrecha colaboración en la tarea compartida de procurar la salud espiritual de los súbditos de cada reino, pues los eran a un tiempo del rey y de la Iglesia. Esta idea contribuyó a acentuar la conciencia de que el mismo Dios es quien escoge a los reyes, mediante el nacimiento, para imponerles el deber ˗que no el derecho˗ de reinar, exigiéndoles después rigurosa cuenta. Cumpliendo tal obligación, debían prestar servicio a los súbditos que, organizados en estamentos, aparecían como los

caballeros y eclesiásticos) y el común (dedicados a los sectores productivos en las ciudades y villas) se presentaba como signo de perfección en cuanto a una unidad substancial, pero diferenciada en lo accidental (patrimonio y servicio prestado). Gracias al prodigioso invento de la imprenta, leyes y pragmáticas estaban a disposición de los tribunales para no equivocarse. Unas y otras se manifestaban como herencia del ius romano y sometidas a los principios morales de la ley de Dios. Aunque esta teoría no se adecuara siempre a la práctica, supuso un avance para la objetivación de la ley y la reducción de posibles abusos.

caballeros y eclesiásticos) y el común (dedicados a los sectores productivos en las ciudades y villas) se presentaba como signo de perfección en cuanto a una unidad substancial, pero diferenciada en lo accidental (patrimonio y servicio prestado). Gracias al prodigioso invento de la imprenta, leyes y pragmáticas estaban a disposición de los tribunales para no equivocarse. Unas y otras se manifestaban como herencia del ius romano y sometidas a los principios morales de la ley de Dios. Aunque esta teoría no se adecuara siempre a la práctica, supuso un avance para la objetivación de la ley y la reducción de posibles abusos. el alejamiento de esta supuesta fuente con resultados que, muchas veces, precipitan divisiones y enfrentamientos. En este sentido, la idea de pacto que hemos abordado cede a la del pacto social, planteado en el siglo XVIII, expresado por la voluntad general ˗sinónimo de mayoritaria˗ como criterio de verdad, incluso en aspectos sustanciales. Es aquí donde se pierde su valor absoluto y decaen las certezas para un auténtico entendimiento y desarrollo de la comunidad política.

el alejamiento de esta supuesta fuente con resultados que, muchas veces, precipitan divisiones y enfrentamientos. En este sentido, la idea de pacto que hemos abordado cede a la del pacto social, planteado en el siglo XVIII, expresado por la voluntad general ˗sinónimo de mayoritaria˗ como criterio de verdad, incluso en aspectos sustanciales. Es aquí donde se pierde su valor absoluto y decaen las certezas para un auténtico entendimiento y desarrollo de la comunidad política.

por Víctor Zorrilla, filósofo

por Víctor Zorrilla, filósofo al progreso científico. Muestra, por el contrario, cómo la ciencia moderna sólo pudo surgir en Europa occidental gracias la peculiar cosmovisión cristiana, la cual concibe a un Dios personal que, al crear el mundo, le imprime su racionalidad. Históricamente, algunas cosmovisiones religiosas, como la grecorromana, han considerado una multiplicidad de pequeños dioses —más bien, superhombres— incapaces de crear algo. Otras —como el taoísmo— han entendido a la divinidad como una esencia o principio impersonal y remoto. Todavía otras, como el Islam, han conocido a un Dios poderoso, pero arbitrario y caprichoso. De ahí que estas tradiciones cultivaran diversos saberes, mientras que la ciencia, en sentido estricto, únicamente haya surgido en Occidente. Muchas culturas practicaron la alquimia y la astrología, pero sólo en Europa estas se transformaron, respectivamente, en química y en astronomía.

al progreso científico. Muestra, por el contrario, cómo la ciencia moderna sólo pudo surgir en Europa occidental gracias la peculiar cosmovisión cristiana, la cual concibe a un Dios personal que, al crear el mundo, le imprime su racionalidad. Históricamente, algunas cosmovisiones religiosas, como la grecorromana, han considerado una multiplicidad de pequeños dioses —más bien, superhombres— incapaces de crear algo. Otras —como el taoísmo— han entendido a la divinidad como una esencia o principio impersonal y remoto. Todavía otras, como el Islam, han conocido a un Dios poderoso, pero arbitrario y caprichoso. De ahí que estas tradiciones cultivaran diversos saberes, mientras que la ciencia, en sentido estricto, únicamente haya surgido en Occidente. Muchas culturas practicaron la alquimia y la astrología, pero sólo en Europa estas se transformaron, respectivamente, en química y en astronomía. de Aquino— como Entendimiento genera la convicción de que la creación se rige por leyes y principios racionales que pueden ser investigados y comprendidos. El primer paso del Itinerario del alma a Dios de San Buenaventura —otro gran escolástico del siglo XIII— consiste en descubrir las huellas de Dios en la naturaleza, que ha sido creada con armonía, orden, belleza y proporción. Un abismo media entre este tipo de concepciones religiosas medievales y las del Lejano Oriente, cuya mística suele promover el desapego y la desconexión respecto del mundo.

de Aquino— como Entendimiento genera la convicción de que la creación se rige por leyes y principios racionales que pueden ser investigados y comprendidos. El primer paso del Itinerario del alma a Dios de San Buenaventura —otro gran escolástico del siglo XIII— consiste en descubrir las huellas de Dios en la naturaleza, que ha sido creada con armonía, orden, belleza y proporción. Un abismo media entre este tipo de concepciones religiosas medievales y las del Lejano Oriente, cuya mística suele promover el desapego y la desconexión respecto del mundo. que la naturaleza es similar a un libro que debe ser leído y comprendido. Stark demuestra que las ideas modernas de estos autores no son —como se asumió en otro tiempo— una reacción en contra de la especulación escolástica de la Edad Media, sino más bien su maduración lógica y natural.

que la naturaleza es similar a un libro que debe ser leído y comprendido. Stark demuestra que las ideas modernas de estos autores no son —como se asumió en otro tiempo— una reacción en contra de la especulación escolástica de la Edad Media, sino más bien su maduración lógica y natural. sino un fruto de la doctrina cristiana. Dios, siendo perfecto y sapientísimo, creó la naturaleza de acuerdo a principios inmutables. Usando sus potencias racionales y su capacidad de observación, el ser humano puede descubrir estos principios para honrar y amar más a Dios, al reconocerlo en las maravillas de su creación.

sino un fruto de la doctrina cristiana. Dios, siendo perfecto y sapientísimo, creó la naturaleza de acuerdo a principios inmutables. Usando sus potencias racionales y su capacidad de observación, el ser humano puede descubrir estos principios para honrar y amar más a Dios, al reconocerlo en las maravillas de su creación.

por Antonio Manuel Moral Roncal, historiador

por Antonio Manuel Moral Roncal, historiador que debía aumentar el bienestar, creaba armas con una capacidad destructiva cada vez mayor, produciendo heridas nunca vistas por los cirujanos anteriormente. El alejamiento de Dios favorecía pensamientos supremacistas, racistas y preparaba el camino para los totalitarismos (comunismo, fascismo y nazismo). El historiador católico José Luis Comellas analizó hace años esa época en su libro El último cambio de siglo. Gloria y crisis de Occidente (Ariel, 2004).

que debía aumentar el bienestar, creaba armas con una capacidad destructiva cada vez mayor, produciendo heridas nunca vistas por los cirujanos anteriormente. El alejamiento de Dios favorecía pensamientos supremacistas, racistas y preparaba el camino para los totalitarismos (comunismo, fascismo y nazismo). El historiador católico José Luis Comellas analizó hace años esa época en su libro El último cambio de siglo. Gloria y crisis de Occidente (Ariel, 2004). dadaísta Hugo Ball en 1916 admitió que el arte está más cerca de la religión que de la ciencia. Y así comenzó una lucha cultural -sobre la que hoy deberían reflexionar quienes quieren responder a la actual crisis del modelo de vida occidental- donde el catolicismo fue revalorizado en los medios intelectuales y artísticos. Ese renacimiento cultural católico en Europa tuvo su motor en Francia desde donde se irradió, apareciendo fenómenos paralelos en Gran Bretaña, Alemania y España, como bien ha observado Enrique Sánchez Costa en su libro

dadaísta Hugo Ball en 1916 admitió que el arte está más cerca de la religión que de la ciencia. Y así comenzó una lucha cultural -sobre la que hoy deberían reflexionar quienes quieren responder a la actual crisis del modelo de vida occidental- donde el catolicismo fue revalorizado en los medios intelectuales y artísticos. Ese renacimiento cultural católico en Europa tuvo su motor en Francia desde donde se irradió, apareciendo fenómenos paralelos en Gran Bretaña, Alemania y España, como bien ha observado Enrique Sánchez Costa en su libro  fenómeno que casi era único en Europa. K. Ch. F. Krause fue un filósofo alemán que no tuvo mucha importancia en su país, pero que fue impulsado por algunos liberales españoles que crearon el krausismo como un complejo movimiento intelectual, religioso y político que agrupó a la izquierda cultural. Si bien parecía que adoptaban un universo moral cristiano, lo vaciaron deliberadamente del dogma. Krause y Renan consideraron a Jesucristo como un líder religioso importante pero negaron su divinidad. Su doctrina resultaba interesante solamente por su enseñanza moral.

fenómeno que casi era único en Europa. K. Ch. F. Krause fue un filósofo alemán que no tuvo mucha importancia en su país, pero que fue impulsado por algunos liberales españoles que crearon el krausismo como un complejo movimiento intelectual, religioso y político que agrupó a la izquierda cultural. Si bien parecía que adoptaban un universo moral cristiano, lo vaciaron deliberadamente del dogma. Krause y Renan consideraron a Jesucristo como un líder religioso importante pero negaron su divinidad. Su doctrina resultaba interesante solamente por su enseñanza moral. religiones políticas para apoyar la idea de que la humanidad fuera Dios y se salvase a sí misma, pero con ayuda de un líder mesiánico, indiscutible, apoyado en un partido único. Y fue paralela su reivindicación de la violencia como legítima y necesaria herramienta para la conquista del poder y la preparación de la nueva modernidad. En España también aparecieron profetas ligados al hermetismo, el ocultismo, el espiritismo y la teosofía, que tuvieron su época dorada en el periodo de entreguerras.

religiones políticas para apoyar la idea de que la humanidad fuera Dios y se salvase a sí misma, pero con ayuda de un líder mesiánico, indiscutible, apoyado en un partido único. Y fue paralela su reivindicación de la violencia como legítima y necesaria herramienta para la conquista del poder y la preparación de la nueva modernidad. En España también aparecieron profetas ligados al hermetismo, el ocultismo, el espiritismo y la teosofía, que tuvieron su época dorada en el periodo de entreguerras. mantener la esperanza y hacer partícipes a sus lectores de la Nueva Buena. Su experiencia introspectiva le condujo a la defensa del patrimonio cultural y espiritual español, frente a las influencias francesas y europeístas. De esa manera, en su obra se aprecia su amor por lo español y castizo y fustiga a los españoles por sus carencias espirituales que derivan en la envidia, la pereza mental, clericalismo obtuso y el ateísmo irracional.

mantener la esperanza y hacer partícipes a sus lectores de la Nueva Buena. Su experiencia introspectiva le condujo a la defensa del patrimonio cultural y espiritual español, frente a las influencias francesas y europeístas. De esa manera, en su obra se aprecia su amor por lo español y castizo y fustiga a los españoles por sus carencias espirituales que derivan en la envidia, la pereza mental, clericalismo obtuso y el ateísmo irracional. al socialismo y el materialismo, apostó por una regeneración que no pasaba por modificar solo los factores de producción sino que también abría los ojos a una concepción espiritual y cordial que tenía en cuenta el factor religioso. Sin embargo, sus dudas, su pesimismo -contradictorio con la esperanza en la fe- aumentó su desprecio y su soberbia con el paso de los años, enfrentándose con todos los proyectos políticos y con todo hasta su muerte. Sin embargo, su obra destaca por su exaltación del hijo de Dios en El Cristo de Velázquez (1920) o aquellos poemas donde se reza como himno de la Hora Intermedia del domingo de la tercera semana de la Liturgia de las Horas.

al socialismo y el materialismo, apostó por una regeneración que no pasaba por modificar solo los factores de producción sino que también abría los ojos a una concepción espiritual y cordial que tenía en cuenta el factor religioso. Sin embargo, sus dudas, su pesimismo -contradictorio con la esperanza en la fe- aumentó su desprecio y su soberbia con el paso de los años, enfrentándose con todos los proyectos políticos y con todo hasta su muerte. Sin embargo, su obra destaca por su exaltación del hijo de Dios en El Cristo de Velázquez (1920) o aquellos poemas donde se reza como himno de la Hora Intermedia del domingo de la tercera semana de la Liturgia de las Horas. opinión, la salud de la sociedad no residía sino en la familia y en cada persona. Lo que importaba realmente en la vida era la lucha moral de cada hombre o mujer, el cultivo de la libertad interior y la responsabilidad que llevaba aparejada. Si no se educaba antes a cada persona, si no se lograba dilatar su espíritu para que pudiera acoger un sistema político más igualitario, toda cambio sería artificial, automático, visto por los ciudadanos como algo impuesto desde el exterior, y condenado a morir por ello. Y el papel de la religión resultaba parte esencial de su proceso educativo. Negó la existencia de una Cristiandad -en pleno auge de la Historia positivista y crítica con el pasado- pues nunca la había habido en la Historia humana, ni siquiera en la Edad Media -plena de violencia y desigualdad-, pues lo que había existido realmente era la Iglesia, una comunidad peregrinante de creyentes. Pero no se encerró en sus pensamientos y en sus cuartillas pues, ante el problema social existente, Maragall solicitó a los católicos de su tiempo que no volvieran a cerrar las puertas al pobre y que retornasen al fervor de la Iglesia primitiva, perseguida por el poder pero libre y ardiente de amor. Y, como dijo San Agustín, «ama y haz lo que quieras».

opinión, la salud de la sociedad no residía sino en la familia y en cada persona. Lo que importaba realmente en la vida era la lucha moral de cada hombre o mujer, el cultivo de la libertad interior y la responsabilidad que llevaba aparejada. Si no se educaba antes a cada persona, si no se lograba dilatar su espíritu para que pudiera acoger un sistema político más igualitario, toda cambio sería artificial, automático, visto por los ciudadanos como algo impuesto desde el exterior, y condenado a morir por ello. Y el papel de la religión resultaba parte esencial de su proceso educativo. Negó la existencia de una Cristiandad -en pleno auge de la Historia positivista y crítica con el pasado- pues nunca la había habido en la Historia humana, ni siquiera en la Edad Media -plena de violencia y desigualdad-, pues lo que había existido realmente era la Iglesia, una comunidad peregrinante de creyentes. Pero no se encerró en sus pensamientos y en sus cuartillas pues, ante el problema social existente, Maragall solicitó a los católicos de su tiempo que no volvieran a cerrar las puertas al pobre y que retornasen al fervor de la Iglesia primitiva, perseguida por el poder pero libre y ardiente de amor. Y, como dijo San Agustín, «ama y haz lo que quieras». sociales y su relación con diplomáticos extranjeros, como el cubano Ramón Estalella. Miembro de la bohemia madrileña, conoció a la mayoría de aspirantes a escritores y artistas del reinado de Alfonso XIII. Participó en la creación de La Gaceta Literaria que fue la revista más emblemática de la vanguardia española y publicó en medios intelectuales como Revista de Occidente, La Vie des peuples o Le Mouton blanc.

sociales y su relación con diplomáticos extranjeros, como el cubano Ramón Estalella. Miembro de la bohemia madrileña, conoció a la mayoría de aspirantes a escritores y artistas del reinado de Alfonso XIII. Participó en la creación de La Gaceta Literaria que fue la revista más emblemática de la vanguardia española y publicó en medios intelectuales como Revista de Occidente, La Vie des peuples o Le Mouton blanc. biografías como Riesgo y ventura del duque de Osuna (1930). Al dominar el inglés, escribió en The Criterion, el órgano más famoso de la intelectualidad británica, y se posicionó a favor de la «nueva crítica» francesa que postulaba la misma como parte del arte y la literatura. Era necesario criticar orientando en sentido afirmativo para dotar al lector de un órgano visual más perfecto. La crítica asumía así los contornos de una atenta dirección espiritual, que no debía conformar al otro según el criterio del director, sino potenciar aquello que existía mejor en él y que, por estar todavía en ciernes, esperaba su plena realización.

biografías como Riesgo y ventura del duque de Osuna (1930). Al dominar el inglés, escribió en The Criterion, el órgano más famoso de la intelectualidad británica, y se posicionó a favor de la «nueva crítica» francesa que postulaba la misma como parte del arte y la literatura. Era necesario criticar orientando en sentido afirmativo para dotar al lector de un órgano visual más perfecto. La crítica asumía así los contornos de una atenta dirección espiritual, que no debía conformar al otro según el criterio del director, sino potenciar aquello que existía mejor en él y que, por estar todavía en ciernes, esperaba su plena realización. Garrigues, escribiendo en ella miembros de las generaciones de 1914 y 1927. Sin embargo, su núcleo esencial fueron intelectuales católicos que se sintieron alejados del confesionalismo y se manifestaron a favor de una apertura a todos los valores del espíritu. En consecuencia, Bergamín no fue afín a postulados tradicionalistas y así lo declararon los editores de la revista, que quisieron hacer cruz y raya sobre las soluciones aportadas por el siglo XIX: el liberalismo individualista y el tradicionalismo.

Garrigues, escribiendo en ella miembros de las generaciones de 1914 y 1927. Sin embargo, su núcleo esencial fueron intelectuales católicos que se sintieron alejados del confesionalismo y se manifestaron a favor de una apertura a todos los valores del espíritu. En consecuencia, Bergamín no fue afín a postulados tradicionalistas y así lo declararon los editores de la revista, que quisieron hacer cruz y raya sobre las soluciones aportadas por el siglo XIX: el liberalismo individualista y el tradicionalismo. espirituales desde 1907. Su retorno al catolicismo se produjo ya en 1916, camino que desembocó en su obra La crisis del humanismo (1919). Maeztu revalorizó la Edad Media frente a la ética renacentista que había perdido al ser humano al impulsarle a no sentirse pecador. Sus ideas políticas cambiaron al admitir que la autoridad se debía basar en el servicio de valores a la comunidad.

espirituales desde 1907. Su retorno al catolicismo se produjo ya en 1916, camino que desembocó en su obra La crisis del humanismo (1919). Maeztu revalorizó la Edad Media frente a la ética renacentista que había perdido al ser humano al impulsarle a no sentirse pecador. Sus ideas políticas cambiaron al admitir que la autoridad se debía basar en el servicio de valores a la comunidad. Celestina (1926) y fundó, junto a Eugenio Vegas Latapié, Acción Española, una revista quincenal de notable influencia en los medios monárquicos y tradicionales. Precisamente, varios de sus artículos en la misma formaron su Defensa de la Hispanidad (1934), donde amparó un conjunto de valores espirituales y culturales que, procedentes del tronco católico hispánico, se habían desarrollado en el árbol común hispanoamericano. Reivindicó así la España imperial de los Austrias porque había sido la España más pura y con más valores, había expandido el catolicismo y la cultura por el mundo y su semilla era evidente. Al igual que Bergamín y muchos otros, Maeztu terminó radicalizando su pensamiento y convirtiéndose, según algunos biógrafos, en un nacionalista español.

Celestina (1926) y fundó, junto a Eugenio Vegas Latapié, Acción Española, una revista quincenal de notable influencia en los medios monárquicos y tradicionales. Precisamente, varios de sus artículos en la misma formaron su Defensa de la Hispanidad (1934), donde amparó un conjunto de valores espirituales y culturales que, procedentes del tronco católico hispánico, se habían desarrollado en el árbol común hispanoamericano. Reivindicó así la España imperial de los Austrias porque había sido la España más pura y con más valores, había expandido el catolicismo y la cultura por el mundo y su semilla era evidente. Al igual que Bergamín y muchos otros, Maeztu terminó radicalizando su pensamiento y convirtiéndose, según algunos biógrafos, en un nacionalista español.

monjes Beda y Eghinardo, allá por los siglos VIII y IX d. C. En efecto, ellos la interpretarían como un espacio específico de cultura, arraigada fundamentalmente en el cristianismo, que ampliaba los antiguos límites de la latinidad, cuyo legado pretendió asumir el proyecto imperial de Carlomagno. Alrededor de esas fechas Europa mudaría su nomenclatura por el de Cristiandad, con su doble dimensión de comunidad formada por fieles bautizados y en la búsqueda del bien común. Sólo en el siglo XV y por iniciativa de un Papa humanista como Pío II se restauraría el título original de Europa. Con ello quería indicarse que, en aquella época de nuevos descubrimientos, había ya poblaciones cristianas dignas de tal nombre fuera de aquel ámbito geográfico, sin resultar, por tanto, exclusivo de un lugar concreto.

monjes Beda y Eghinardo, allá por los siglos VIII y IX d. C. En efecto, ellos la interpretarían como un espacio específico de cultura, arraigada fundamentalmente en el cristianismo, que ampliaba los antiguos límites de la latinidad, cuyo legado pretendió asumir el proyecto imperial de Carlomagno. Alrededor de esas fechas Europa mudaría su nomenclatura por el de Cristiandad, con su doble dimensión de comunidad formada por fieles bautizados y en la búsqueda del bien común. Sólo en el siglo XV y por iniciativa de un Papa humanista como Pío II se restauraría el título original de Europa. Con ello quería indicarse que, en aquella época de nuevos descubrimientos, había ya poblaciones cristianas dignas de tal nombre fuera de aquel ámbito geográfico, sin resultar, por tanto, exclusivo de un lugar concreto. un mundo que había presenciado la caída del Imperio romano en Occidente, invadido por los pueblos germánicos. Toda la zozobra generada por ese cambio de época no exigía, según Benito, ninguna revolución social; ni siquiera una modificación de las estructuras externas, sino la reforma del hombre interior, único camino para una mejora sincera y auténtica de la sociedad. Para lograrlo debía asentarse el principio de que sólo la verdad (identificada con Dios) libera al hombre y le proporciona la plena libertad. Las virtudes y el desprendimiento aparecen así como indispensables para adherirse a ella. De esta manera, la pobreza, la castidad y la obediencia forman tres dimensiones. En la primera, los bienes materiales actúan como medios y no fines para la vida humana. De igual modo no se repudia la sexualidad, sino que se ordena como expresión de ese amor agapé, comprometido y entregado, prefigurando la dimensión del Cielo, en el caso de los monjes, donde «ellos serán como ángeles» (Mt, 22, 30); o en la reciprocidad conyugal, reflejo de la imagen de Cristo y su Iglesia. En cuanto a la obediencia, los monjes fueron conscientes de que la libertad de cada persona depende de que todos cumplan con lo que es debido: el deber. Éste consiste en la libre asunción de una «deuda» que se ha de retribuir (el bien que se ha recibido), afirmándose así la libertad como servicio y el derecho que se deriva para el individuo y la comunidad (social, monástica…). No extraña, pues, que los monjes dieran el título de abad a su superior, tomándolo del arameo abbá (papaíto), tal como lo utilizara cariñosamente Jesús para dirigirse a Dios (Mc 14. 36). La exigencia del deber permitiría a los europeos descubrir, por encima de la simple fidelidad, la virtud de la lealtad. Pues aquélla obliga a seguir al mando sin preguntarse por la justicia de su causa, mientras que la lealtad sirve a esa autoridad aconsejando rectamente −según se debe− para evitar incurra en injusticia.

un mundo que había presenciado la caída del Imperio romano en Occidente, invadido por los pueblos germánicos. Toda la zozobra generada por ese cambio de época no exigía, según Benito, ninguna revolución social; ni siquiera una modificación de las estructuras externas, sino la reforma del hombre interior, único camino para una mejora sincera y auténtica de la sociedad. Para lograrlo debía asentarse el principio de que sólo la verdad (identificada con Dios) libera al hombre y le proporciona la plena libertad. Las virtudes y el desprendimiento aparecen así como indispensables para adherirse a ella. De esta manera, la pobreza, la castidad y la obediencia forman tres dimensiones. En la primera, los bienes materiales actúan como medios y no fines para la vida humana. De igual modo no se repudia la sexualidad, sino que se ordena como expresión de ese amor agapé, comprometido y entregado, prefigurando la dimensión del Cielo, en el caso de los monjes, donde «ellos serán como ángeles» (Mt, 22, 30); o en la reciprocidad conyugal, reflejo de la imagen de Cristo y su Iglesia. En cuanto a la obediencia, los monjes fueron conscientes de que la libertad de cada persona depende de que todos cumplan con lo que es debido: el deber. Éste consiste en la libre asunción de una «deuda» que se ha de retribuir (el bien que se ha recibido), afirmándose así la libertad como servicio y el derecho que se deriva para el individuo y la comunidad (social, monástica…). No extraña, pues, que los monjes dieran el título de abad a su superior, tomándolo del arameo abbá (papaíto), tal como lo utilizara cariñosamente Jesús para dirigirse a Dios (Mc 14. 36). La exigencia del deber permitiría a los europeos descubrir, por encima de la simple fidelidad, la virtud de la lealtad. Pues aquélla obliga a seguir al mando sin preguntarse por la justicia de su causa, mientras que la lealtad sirve a esa autoridad aconsejando rectamente −según se debe− para evitar incurra en injusticia.

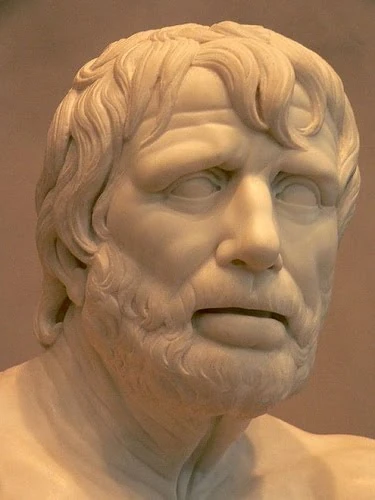

la actuación de la conciencia personal del sabio –la minoría dirigente− debiera estar integrada en el destino colectivo de las personas para impulsar la consecución efectiva del bien común. Eso exigiría la imprescindible fraternidad; la correspondencia de los sabios al servicio de los demás. No extraña entonces que algunos pensadores recientes hayan tomado esta hermandad como núcleo para sostener una noción de solidaridad, fundada en la razón natural: la amistad o el amor que alcanza a todo el género humano habría de inspirar así la ayuda mutua de los que integran el cuerpo social. Para Cicerón, la naturaleza sociable de toda persona miraría al bien compartido con los demás. Aunque dicha observación aludiera necesariamente a las potencias espirituales como fuerza motriz para el desempeño de la virtud, interpretaciones posteriores prescindirían de toda metafísica a la hora de explicar los lazos de la fratría humana.

la actuación de la conciencia personal del sabio –la minoría dirigente− debiera estar integrada en el destino colectivo de las personas para impulsar la consecución efectiva del bien común. Eso exigiría la imprescindible fraternidad; la correspondencia de los sabios al servicio de los demás. No extraña entonces que algunos pensadores recientes hayan tomado esta hermandad como núcleo para sostener una noción de solidaridad, fundada en la razón natural: la amistad o el amor que alcanza a todo el género humano habría de inspirar así la ayuda mutua de los que integran el cuerpo social. Para Cicerón, la naturaleza sociable de toda persona miraría al bien compartido con los demás. Aunque dicha observación aludiera necesariamente a las potencias espirituales como fuerza motriz para el desempeño de la virtud, interpretaciones posteriores prescindirían de toda metafísica a la hora de explicar los lazos de la fratría humana. desde una perspectiva serena y majestuosa. La imperturbabilidad de ánimo resultaría de la aceptación del propio destino sin acritud ni aspavientos ante las dificultades. La vida buena consistiría en el dominio de sí, actuando como premisa para irradiar bondad y nobleza de espíritu, indispensables para la paz personal y colectiva. Por medio de la razón, presentada como cualidad divina, la sociedad humana habría de mostrarse hermanada en torno a unos mismos anhelos de felicidad. De ahí la mutua y necesaria colaboración con los semejantes.

desde una perspectiva serena y majestuosa. La imperturbabilidad de ánimo resultaría de la aceptación del propio destino sin acritud ni aspavientos ante las dificultades. La vida buena consistiría en el dominio de sí, actuando como premisa para irradiar bondad y nobleza de espíritu, indispensables para la paz personal y colectiva. Por medio de la razón, presentada como cualidad divina, la sociedad humana habría de mostrarse hermanada en torno a unos mismos anhelos de felicidad. De ahí la mutua y necesaria colaboración con los semejantes.

(F. 1)

(F. 1) (F. 2)

(F. 2)